|

|

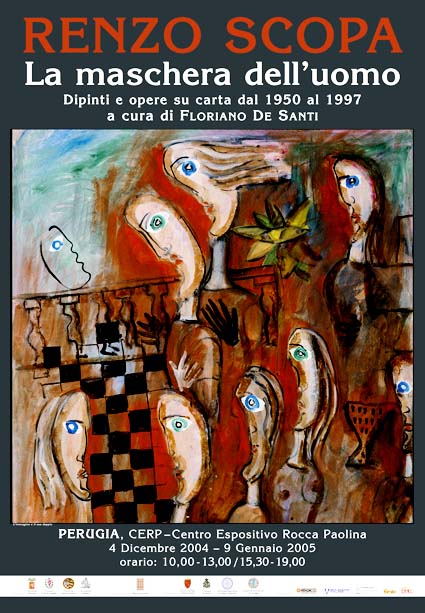

Perugia: 4 dic 2004 - 9 gen 2005 C.E.R.P.: Centro Espositivo Rocca Paolina FLORIANO DE SANTI presenta:

RENZO SCOPA La maschera dell'uomo Dipinti e opere su carta dal 1950 al 1997

OMAGGIO A RENZO SCOPA Fotografie di Enrico Milanesi Perforance musicale e scenica di Massimo Bartoletti ispirata dalle opere pittoriche e dagli scritti di Renzo Scopa Massimo Bartoletti, tromba Helge Sveen, sassofono Stefano Bellocchi, trombone Fausto Paffi, tecbico del suono

|

Renzo Scopa: la maschera dell’uomo

di FLORIANO DE SANTI

I.

Molte opere d’arte contemporanea nascono dalla solitudine “dell’oscurità e del silenzio”(1). Ma di rado ho avvertito una solitudine così profonda, così disperata, così assoluta, come quella che ha distrutto e difeso Renzo Scopa. Non sembra la solitudine di un essere umano, ma quella senza gesto e senza parola dell’“animale condannato”, che si chiude nella sua tana e non vorrebbe più uscirne, proprio come accade in uno dei racconti più emblematici ed inquietanti di Kafka(2). Chissà quali sogni sterminati, quali pensieri informi, quali sensazioni vertiginose, che l’uomo non oserebbe mai concepire, riempiono la mente del nostro pittore-animale. Sta lì rinchiuso e dipinge. Quando esce alla luce, ci appare come un artista romantico: un ardore, un fuoco incontenibile, a cui la pittura non sembra bastare: gli opposti abissi di tenebra e di eterea luminosità: un lieve delirio che sfuma le sensazioni; il dono di cogliere il reale e l’irreale appena si producono, e di fonderli nell’incantesimo di un unico sogno.

Scopa è artista dotato di forte qualità incisoria e pittorica, di originale talento e di istintiva rêverie poetica, degno di entrare in una storia dell’arte italiana recente (almeno per gli anni Sessanta e Settanta) che, mondata dai preconcetti e dalle mode, è ancora da comporre, verrebbe l’opportunità di discorrere su questa faccenda delle esclusioni e, peggio, delle inclusioni, delle fortune, degli internazionalismi, e così via. Ma – come ognuno sa – ci andremmo a cacciare in un intrico così fitto, pericoloso, disagevole e soprattutto privo di controlli, di verità, di certezze, che preferiamo farne proprio a meno. Poiché Scopa è quasi uno sconosciuto, conviene fornire alcuni dati: nato a Urbino nel 1933, ha avuto formazione presso la famosa Scuola del Libro; vi ha compiuto esperienze varie di illustrazione, d’incisione calcografica, di disegno dal vero. Si può dire che la vera storia della sua pittura cominci verso la fine degli anni Cinquanta, molto tardi, ma con un’esplosione così sincera, ispirata e potente da colmare di opere molto intense, molto varie, entro una poiesis rigorosa, quattro interi decenni, fino alla morte nel 1997 a Città di Castello, dove si era trasferito nel 1958.

Sin dall’inizio, e a sostegno della sua ricerca figurativa, bisogna ricordare il rapporto avuto da Scopa con alcuni insegnati e amici: il primo è stato Leonardo Castellani, uno di quei maestri dell’incisione rari, silenziosi, potenti, abbandonati, intatti, che attendono ancora – un po’ come tutti i grandi incisori della scuola urbinate, da Arnaldo Battistoni a Nunzio Gulino, da Walter Piacesi a Giorgio Bompadre – una lettura e un’attenzione più consapevoli. Castellani era stretto al paesaggio del capoluogo montefeltresco, a tutto ciò che, fuori dalle mura, sulle colline avviene, luci, fulgori, tramonti, eterni ritmi, novità interminabili, moto di stagioni, la natura nella sua bellezza, nella sua indifferenza lirica. Gli altri sostenitori di Scopa sono stati Francesco Carnevali e Pasquale Rotondi: il primo insegnante di illustrazione e il secondo di Storia dell’arte. Entrambi hanno contribuito, con la loro sensibilità profondissima, ad avviarlo o, essendo già avviato per Stimmung innata, a consolidarlo in quella poetica del naturale, che era stata per lui l’improvvisa illuminazione scoppiata sulla sua pittura negli anni già maturi. Ma non bisogna neppure dimenticare le frequentazioni, sia pure saltuarie, con Carlo Bo, Rettore dell’Università di Urbino, e con Paolo Volponi, scrittore e poeta di notevole creatività.

Fondamento della tavolozza di Scopa è un senso della materia densa come quella di Permeke, opaca come quella di Soutine, quasi fangosa come quella di Varlin, tenera alla pressione, alla incisure, che vi lasciano i segni dell’oggetto. È una materia sgocciolata e segnica come matrice della figura, dell’immagine; sempre controllata però, come una luce in essa sciolta, come se venisse dalle profondità della germinazione e del colore, senza retorica, senza dramma, senza “grido”, quindi non espressionista tout court. Ma con una traccia anche di quel lirismo, comune agli esemplari illustri che, nello stesso senso della pittura di materia, l’hanno preceduta.

Scopa ha bisogno di vedere e di sentire subito che dalla visione sta per nascere un episodio di esistenza: non importa se grande o piccolo, non sta a lui, forse non sta a nessuno, deciderlo. Quanto basta per mescolare vista, poesia e vita; tanto più che nell’animo e nella vista del pittore urbinate, e quindi poi nell’immaginazione che disegna, si annida una tendenza al favoloso. La realtà viene deformata, ecceduta, alonata da una sottile visionarietà che trasforma il tempo del racconto, lo complica un poco: le teste degli “Idoli” si allungano smisuratamente tanto – a volte – da incorniciare in tondo la distesa del paesaggio; gli “Alberi” sono così numerosi e allampanati da sembrare guerrieri arcaici che combattono; il profilo della città, compreso quello dell’amata Urbino, sembra un fantasma notturno(3).

Quello che conta è la continuità nell’invenzione, la ricerca che si prolunga, subisce una metamorfosi, tocca un culmine di assolutezza, un punto difficile di fissazione metafisica, equilibrata vorrei dire se questa parola non suonasse in modo strano per una pittura, un linguaggio, un mondo in cui regnano la sorpresa, l’ambiguità, la via del fantasma. Non vorrei giocare troppo con gli ossimori, ma l’espressione è questa: di un rigore irrazionale, di una caotica armonia, di una realtà fantastica, di una durevolezza instabile, di episodi assoluti, di una calma angoscia. È questo stupefacente e non esibito convivere di opposti che, come sempre nelle opere che posseggono lo “spessore del profondo”, tiene teso e vivente il loro richiamo.

II.

Si racconta con qualche difficoltà la storia di Scopa nei suoi primi anni ad Urbino, dell’apprendistato all’Istituto Statale per la Decorazione e Illustrazione del Libro, con una vita appartata, insolita, estranea anche alle grandi innovazioni estetiche e filosofiche che hanno alimentato tanti giovani artisti della sua stessa generazione tra Milano e Roma, tra Torino e Bologna. Così egli si trova davanti la cultura consolidata dei maestri Mario Delitala, Bruno Marsili, Antonello Moroni, Ettore di Giorgio, Francesco Carnevali e Luigi Servolini, che elabora i modelli degli anni Venti, dunque di un rappel à l’ordre e di “Valori Plastici”(4), e si confronta con la questione del rapporto con il passato: “non soltanto di fedeltà alla tradizione o di sopravvivenza dignitosa ma proprio di una funzione, di un’attività che dovrebbe essere sempre più sviluppata e dotata di mezzi adeguati”(5).

Credo che per Scopa proprio questi debbano essere stati i problemi da risolvere, non quindi e solo una scelta di stile di un singolo maestro, di un singolo modello, quale atteggiamento piuttosto avere verso il passato. E in questo senso il disegno può offrire indicazioni che la pittura certo non permette d’intendere, perché la matita su carta, per un giovane in quegli anni, è prova per se stessi, è un dialogo con i contemporanei oppure con oltre e più lontane fonti. L’artista lo sa bene e, comunque, per lui il disegno fin dagli inizi, dagli anni Cinquanta, assume una particolare connotazione, è il topos della privata riflessione, il luogo dove si rappresentano gli affetti familiari e le scelte di cultura, dove incontri gli amici e li fermi, li trattieni, lì sul foglio, perché vi restino nel tempo come orme fenomeniche.

Per Scopa sono importanti gli strumenti grafici che formano come un telaio, una trama intima, una gabbia del fantasma – scrive Sartre per Giacometti – “qui se forme, se déforme et se reforme sans cesse derrière moi. L’admirable, c’est qu’on y croie. Comme aux hallucinations: dans les débuts, elles vous frôlent de côte, on se retourne : plus rien. Mais de l’autre côté, justement…”(6). E penso che proprio su questa funzione e questa natura del segno si basi il problema fondamentale di fogli quali Cavallo del 1950, Via Crucis del 1951, Figura n. 5 del 1953 e Battaglia dell’anno seguente: partecipare al flusso della realtà, coglierne il senso etico e umano, dirne il dolore, la crudezza e la morte con il massimo di libertà espressiva; cioè con il massimo di Wahrheit, di verità poetica. Il segno, sembra testimoniarci Scopa, deve essere veicolo di qualcos’altro, veicolo di se stesso, della propria nascita entro l’oscura interiorità dell’artista, e di altro, di un reale interpretato e vissuto, di un punto dove realtà e sogno coincidono, dove le cose, il paesaggio, gli animali e le persone si raggrumano in simboli, si raccontano in fantasia.

C’è poi, sempre nel disegno e naturalmente anche nelle tempere, ma soprattutto nell’acquaforte, un altro importante capitolo che deve avere stimolato Scopa, che deve averlo fatto a lungo meditare, e penso alla ricerca grafica di Leonardo Castellani. Il grande maestro urbinate adombra un disegno che è come la negazione stessa del testo accademico, un disegno sottile, trasparente, a volte volutamente incerto, un disegno che chiude dentro larghi spazi il bianco della carta come per rapprenderne l’essenza, per raggrumarla attorno a poche forme “che hanno intrinseco il sé il significato”(7). Quelle prove, relativamente poche, che pure si potevano ben conoscere come del resto le altre altissime e diversamente concepite, circolavano tra i banchi della sezione di Calcografia della Scuola del Libro.

Castellani poteva con il disegno suggerire a Scopa non tanto degli stilemi espressivi, quanto un’unica sensibilità svariata per la luce, soprattutto un’assoluta astrazione, un distacco da quel tempo ritrovato “che nella sua opera si risolve piuttosto nella joie du réel retrouvé, che non può non spaziarsi, cadendo pertanto sotto l’impressione umana della poesia”(8).

Ma c’è ancora un ennesimo capitolo nella produzione creativa di Castellani che deve aver fatto riflettere Renzo Scopa a lungo, quello dell’incisione dove il discorso dell’horror vacui, del sublime tremulo contorno dei disegni diventa invece graffito, intenso incrociarsi, dalla critica sempre sottolineato, dei tratteggi fino a giungere ad un’immagine densa di materia, di ombra che si fa luce, un’immagine sempre ricca di riferimenti del passato.

Perché nelle acqueforti castellaniane la tradizione da Rembrandt a Marco Ricci invera i temi assunti a volte da Chardin, oppure dalla civiltà della natura morta del Seicento. E tuttavia poco oltre continuando l’acquaforte e la puntasecca a occupare in preponderanza gli interessi espressivi di Scopa, il segno si fa più ruvido, speso largo e violento, ma anche sgranato sul bianco del foglio in modo da accogliere in se stesso una luce punteggiata e attenuare così la sua inusitata impetuosità rendendola magari più tesa; sono paesaggi balenanti di luci soffocate che si riflettono a contrasto col nero del segno che comincia a trapassare in macchia.

Da sempre Scopa rappresenta il paesaggio, lo rappresenta come una memoria delle cose viste, ma specialmente delle cose pensate: non lo intende come luogo che si attraversa o dove ci si sofferma per rappresentare una dimensione della propria Erfahrung, della propria esperienza. Insomma, non lo intende secondo la mitologia degli impressionisti su cui Lionello Venturi, negli anni Trenta, scriveva i suoi saggi sulla pittura che sta alle origini dell’arte moderna. Forse per lui il paesaggio è il luogo dove l’incisore costruisce, inventa una dimensione quasi onirica. Dunque, nessun ordo naturalis(9) che muova unicamente dal reale. Riflettiamo sulle vedute Paesaggio n. 1 del 1954, Omaggio a Morandi del 1955 e Capanno del 1956-57: un tratteggio fitto che non appare mai come la corrispondenza ridotta, o il negativo della pittura, ma la sua crudele interiorità, il suo disperato grido di solitudine, con un baudelariano coeur mis à nu(10), che “è la ricerca di un sapere che sia anche pathos, vale a dire quel sapere che era stato al centro della tragedia greca”(11).

III.

Dalla seconda metà degli anni Cinquanta Scopa comincia a congegnarsi un percorso differente, una strada nuova rispetto ai suoi compagni della Scuola del Libro (in primis di Renato Volpini, di Ettore Travaglini, di Enrico Ricci, di Piergiorgio Spallacci e di Fiorella Diamantini) che tiene conto della grafica espressionista di Mario Sironi. Abbandonata l’indagine futurista sul movimento e sugli spazi, sublimata una tangente esercitazione della Metafisica, il geniale autore milanese della Solitudine del 1925 e del Gasometro del 1943 riscopre la cultura di Heckel e di Kirchner. Non devono ingannare le citazioni all’antica, perché l’epos romano a ben vedere in Sironi quasi sempre è forma e struttura cromatica, dunque perfettamente in sintonia con le scelte della “lingua del primitivo” che gli espressionisti tedeschi vengono proponendo fra Die Brücke e Der Blaue Reiter. E sono queste scelte, questi forti segni sironiani sulla carta, neri intrecci a conté o carboncino, che devono aver interessato il giovane urbinate, come il repêchage nelle cinque illustrazioni all’acquaforte del Contrasto tra il ricco e il povero del 1953-54 (da un Anonimo umbro del secolo XIII) di un medioevo al di là della più immediata trama di riferimento al mondo romano.

Nei ritratti Giuda e Cristo del 1957-58 si muove ancora più a fondo il bisogno di scoprire i segreti, di violare la maschera, di mettere in evidenza al pari i difetti e le glorie, e qui ci si avvicina maggiormente al rapporto morale, ma non dunque di giudizio, bensì d’interpretazione – tra le increspature della fisionomia che determina, allo stesso modo dei fogli di un Ensor e di un Permeke, “l’anima organica e l’appetitus sensitivus”(12) – per meglio intendere l’intus di un’humanitas che si consuma entro la temporalità ma non si dissolve, semmai si rapprende. E del resto le figure di Fantasmi del 1958 e di Pietas dell’anno appresso non sono ridotte, con atroce violenza, alle loro spoglie più misere, non palpitano talvolta come ferite o restano come schiacciate da una combustione? È l’azione della spoliazione, una necessità di semplificare, di ridurre, d’“impoverire”, di cercare così le essenze delle cose; questo è un elemento di stile e di espressione che corrisponde direttamente alla natura dell’uomo che lavora, e come tale diventa quasi una regola di vita e un sigillo primario dell’opera. Non disgiunta dall’impietosità e dal distacco appare allora la tristezza, che diventa una misura costante, un controcanto nascosto, come una condanna perché le cose non hanno esito, i gesti non si compiono, la vità è una solitudine drammatica in cui gli eventi non arrivano alla loro complexio, ma alla loro consunzione. Pressoché di continuo Scopa espone questo suo dramma segreto: il reclinare delle figure o il loro lento adagiarsi; e a volte l’estenuazione della linea (Composizione n. 7 del 1960); e la qualità della luce che non giunge ormai troppo violenta (se non, ma di rado e con dramma anche più forte, in certe Crocefissioni del 1959), ma avvolge, si distende, trapela dagli splendori dell’inchiostro calcografico, dalle grate dei segni espressionisti che paiono rifarsi alla “contractio animi dei mistici tedeschi”(13).

Da questo punto di vista Scopa, a partire dagli inchiostri su carta Paesaggio neo-cubista del ’60 e Prigione dell’anima del ’61, elabora un’altra ricerca che porta avanti un dialogo con la figura, una cadenza densa di ombre e una pennellata di un’efficacia e rapidità singolari. Egli conosce ormai bene la pittura moderna, ma non gli interessano le correnti picassiane dell’École de Paris, semmai piuttosto l’artista punta su Wols e la sua “scrittura”, punta sull’Informel e su un difficilissimo equilibrio fra l’arte delle avanguardie e la tradizionale rappresentazione delle forme. In Frammenti di roccia e in Itinerari organici, due tecniche miste su cartoncino del ’63, la materia non è lasciata intatta, è manipolata, dominata dalla mano/mente che si sente – direbbe Ungaretti – “docile fibra / dell’universo”(14); un simile intervento lo sottomette a scopi espressivi precisi, anche se l’artista le lascia non tanto l’espressività autonoma, quanto una carica di possibilità metamorfica per l’intensità, come fosse allo stato puro, mentre invece è sottomessa. In altri termini, l’effetto può anche sembrare di autonomia gestuale del magma, in realtà quel “grumo errante” è abilmente ricercato, voluto da Scopa, il quale conosce la possibilità espressiva della materia stessa e la esalta per restituirle la sacralità perduta.

Anche nei collages del 1965-66 – da Il telaio di Andromeda a L’upupa dorata e a Sigma – sembra che la composizione, essendo informale l’effetto, sia perseguita quasi per caso. La materia del resto è complessa, carta macerata, stoffa, colla, colori d’intensità diversi, ma in una consistenza eterogenea che alla fine fa sentire tattilmente la parete, il muro; da qui l’opera come finestra, come porta sull’infinito, ma in viaggio verso l’interno, in un divenire continuo che è poi la mèta finale, il telos del processo creativo. Per Scopa, come per Burri, le “forme sono sorgenti di energia contenute nella materia”(15), e ambedue individuano che la proporzione “deduce la qualità degli esatti rapporti delle quantità”(16). Eppure si tratta di due mondi e di due culture separati da una netta frattura.

Nell’opera di Burri la spartizione iconica della superficie è una sintesi di spazio-tempo, con una profondità e un’articolazione concentrata che assorbono e incastrano l’elemento oggettuale, mentre in quella di Scopa la superficie tende a trascorrere, a non esistere, e spesso ad annebbiarsi piuttosto che a fissarsi in un nitido spessore. In effetti, la serie della “Nuova decorazione”, con la quale Scopa si era indirizzato dal 1967-68 alla ricerca di un novus ordo, è la naturale prosecuzione della stagione informale. L’infinitezza e la non confinabilità appaiono tra le più curiose costanti del suo segno-scrittura, che “è à l’intérieur: occorre farlo uscire, occorre che questo intérieur si moltiplichi, cioè moltiplichi la propria dimensione mentale, si espanda fino a toccarne i limiti operativi di qualunque extérieur, di modo che il segno sia fuori e insieme dentro, moltiplichi il dentro, cioè la propria mentalità operativa in questo fuori flagrante, che è l’opera pittorica”(17). In Viaggio in Oriente e in Sogno di Alipio l’artista riesce a costruire un suo cosmo segnico, fatto di frammenti, di alfabeti, dispersi e aleggianti nel grande spazio bianco o lievemente colorato, dove vengono a costituire quasi strane costellazioni: galassie dove sistemi in rapida espansione fluttuano entro una via lattea senza confini(18).

IV.

Attraverso la figura come prosópon, maschera, Scopa tra il 1969 e il 1971, ma anche in seguito, punta a un’analisi a suo modo critica del problema del fare pittura nel nostro tempo.

Fermo restando per lui il rifiuto dei due fronti contrapposti ideologicamente dei così detti astratti e realisti, chiuso il discorso accademico tradizionale, eccolo cercare prima il segno del nuovo e dello scandaglio differente nell’entourage del capoluogo montefeltresco poi, anche in rapporto all’Espressionismo nordico, quale quello di Permeke e Nolde che d’altronde tanto aveva interessato Sironi, e soprattutto per la diretta conoscenza della pittura di Burri, ecco nella suite “Astrazione di folla” Scopa dirigersi sul rapporto fra immagine e forma. E l’ombra è certo il segno epifanico di questa civiltà dell’Art autre, ma altresì il luogo simbolico dell’inconscio, il problema che nell’artista urbinate diventa sempre più evidente e chiaro in questo, e in specie nell’altro ciclo, quello visionario degli “Idoli” del 1973-77.

La tékhne pittorica che ha Scopa di affrontare una simile poetica corrisponde abbastanza bene al concetto di colore-materia teoricamente e praticamente proposto da Dubuffet, e diventato subito fondamentale per quell’esperienza. Scrive infatti il fondatore dell’Art brut: “L’art doit maître du matériau et de l’outil et doit garderla trace de l’outil et de la lutte de l’outil avec le matériau. L’homme doit parler mais l’outil aussi et le matériau aussi”(19); e ancora qualche anno più tardi: “Les couleurs ont moins d’importance qu’on se l’imagine communément. Mais la manière de les apposer, davantage”(20). Dubuffet fa anche gran conto dell’hasard, ma su questo Scopa è più guardingo e non può allontanarsi dalla sua regola di controllo. Con Ballata tragica del 1975 e Maschere funebri del 1976-77 partecipa invece, a un punto che è stato finora il più avanzato della sua storia, a quanto la pittura di materia comporti di liberazione dal razionalismo, apertura diretta sul mondo, adesione ai momenti istintivi e inconsci dell’esistenza.

I meccanismi dell’immaginazione esplorati dai maestri del Surrealismo giocano soprattutto sullo spiazzamento del senso, sulla dislocazione della dimensione percettiva dell’immagine e sulla sua significazione complessa. A questi meccanismi, nel ciclo “Profili” del 1979-80, fa ricorso spesso Scopa, pure se la pulsione fantastica ha sempre un valore decisivo di determinazione e una necessità di compiuta definizione. Così – ne L’immagine e il suo doppio e ne Il mondo in una scatola – le maschere come enigma dell’Io sono ridotte all’essenza della loro forma, e il colore si assorbe, si interna, e come se agisse attraverso gli spessori materici e di qui irradiasse pacatamente la sua luce. Nasce allora da questa aisthesis, da questa sensazione psichica della maschera, isolata ognuna nel proprio riquadro di colore e di spazio, presa tra le due fonti luminose, quella che sale dagli strati profondi e quella che batte dall’esterno sì da ridurre la loro ombra a non più di una incisura lineare, nasce da questo isolamento nello spazio-luce una conflittuale solitudine: sia che, nel primo dipinto, tutto venga ridotto a qualcosa di più intrinseco e più bruciato di un tramonto; o sia che, nel secondo dipinto, sui profili antropomorfi si apra un cielo basso, in cui l’ocra gialla si fa chiara e dorata come un miele pomeridiano.

Ma subito dopo Scopa sembra stancarsi da questa sua sosta nei théâtres de mémoire, quasi senza ponti e finestre con la realtà oggettiva: uno stato di sospensione intra moenia dove, certo, i fantasmi di cose e di persone continuano ad apparire, ma come evocati su una sfera magica. Di fronte al nucleo delle tecniche miste “Nuovo arcaismo” della metà degli anni Ottanta manca lo choc di un contatto frontale con il Surrealismo brauneriano, sebbene un’antica immaginazione s’incontra con la spiritosa scioltezza narrativa di un fumetto postmoderno, progettando cosmogonie allucinanti, ma venata di disponibilità nella metamorfosi.

Le varie figurette e i relativi luoghi risultano separati gli uni dagli altri, come da pareti naturali, da contorni cellulari che gli conferiscono un carattere sospeso, ricordandoci che si tratta di citazioni, di ritorni dal passato. Nei lavori Memories e Le secret è una lotta a fondo contro la presunta semplicità dell’elementare: “La simplicité change de camp. Ce qui est simple, c’est le massif, c’est l’informe. Ce qui est composé, c’est l’élément. La forme élémentaire se révèle polymorphe et chatoyante dans le moment même où la forme massive tend à l’amorphe. Soudain l’unité scintille”(21).

V.

Il gruppo di quadri di soggetto religioso apre gli anni Novanta, con un inedito e molteplice approfondimento, in cui si rivela quel continuum che diviene traccia discreta col dripping, che è il segno stesso della vita, quell’andirivieni che segna in ogni suo punto, e in ogni suo punto riconosce, lo spazio inquieto che Scopa ha riscoperto: lo spazio relativo al tempo stesso dell’esistenza, che gli respira attorno, e attorno gli si allarga, se l’esistenza respira. Sicché, le gocce del dripping, a un certo momento disponendosi a sciame, col gesto del seminatore, nello spazio-tempo respirante, sono lo spessore dell’orma vista in sezione, indicano la verticalità con cui essa s’imbatte, secondo l’inclinazione, sulla superficie della tavolozza. E meglio verrebbe di dire: nella momentaneietà feconda dell’opera, dove nel controllato disordine del caos, proprio con questa momentaneità che temporalizza lo spazio, vince lo hasard simbolista, il caso essendo rientrato nel caos, ad appiccarvi il fuoco alle apparenze, ai fenomeni precostituiti.

Jackson Pollock è il riferimento più preciso per questa matura figurazione di Scopa: dispiegate vastità di orizzonte sul quale si distendono, in uno sbattimento drammatico di luci e ombre, terre immaginarie, atte a suggerire l’ambientarsi della vicenda in una concretezza immanente e insieme visionaria, che “affonda le sue radici in quell’endiadi portentosa di progresso e catastrofe”(22). Oltre al richiamo a Pollock, molto ha contato la lezione di Rouault. Ma, a differenza dell’autore del Miserere, l’artista urbinate ha un’austera essenzialità che nulla concede all’estetismo della lingua pittorica. Egli è pittore angosciato della tragica luce bianca della notte, nel senso che estrae dalla profondità della visione eventi esemplari di una condizione tragica di solitudine(23) che perennemente l’uomo si trova a vivere. L’accadimento religioso non è per Scopa solo un dato storico, ma una perenne attualità: “Credo che in tutta la letteratura – ci ricorda Pietro Citati – non esista, come comprese Dante in uno degli ultimi canti del Purgatorio, libro più bianco dell’Apocalisse: un bianco incandescente a forza di essere imbevuto e sopraffatto di luce: il bianco dei capelli di Cristo, dei corpi e delle vesti trasfigurati, delle liturgie cosmiche, delle ultime profondità dei cieli…”(24).

Nel Cristo morto compianto dalle pie donne del 1992 il gruppo delle figure emerge in un oscuro paesaggio, e la dislocazione della scena sulla parte bassa del dipinto ne rende più drammatica l’evidenza sulla vastità in ombra che la contiene. Malgrado che le sgocciolature bianche, rosse e blu, coprano gran parte il paesaggio notturno – nutrendolo e anche liberandolo dallo stato di necessità che è quello a cui ubbidisce l’universo e dal quale, nella contingenza caos/caso, la stessa creazione pare riscattarsi –, esso ha una funzione di supporto reale dell’avvenimento: è situato in uno spazio che ha insieme la fisionomia di una terra calcata dal piede dell’uomo, e la suggestione di un mondo intravisto come luogo immaginario del manifestarsi di un fatto dello spirito. L’estensione vasta del motivo appare involta da una fuligginosa luce che, sbucando dal cielo, filtra attraverso i profili degli alberi e delle case, su di una vallata tormentata dal gesto pittorico. Il suo desiderio, il suo orexis, “sebbene esplode nel presente, proviene sempre da un passato”(25), come se l’artista scavasse il campo della rappresentazione facendone emergere innumerevoli fantasmi.

Già la Prostituta con borsetta del 1989 e la Prostituta sdraiata dell’anno seguente confermano l’impossibilità di parlare del paesaggio nell’opera di Scopa come di un genere distinto dalla totalità della sua creazione. Si assiste al formarsi della figura per impeto gestuale costruttivo: il contorno definisce le larghe zone in cui essa si articola e insieme la integra nell’air ambiant in cui compare. Se guardiamo a fondo Albero del 1991 scopriamo una trama fitta, compatta, splendente, di colori che si intrecciano, si sovrappongono, si mescolano, azzurri di molte gradazioni, viola, rossi, qualche giallo, qualche verde, in un accumulo e in un intrico che possono sembrare caotici o causali, ma come lo sono i white writings di Mark Tobey(26). Ecco invece che la loro orditura risulta nell’insieme armonicamente composta e necessaria; sentiamo che ogni pur minimo grumo è stato deposto sotto un impulso inarrestabile, quasi cieco, quasi irrazionale, ma lo scopriamo perché a provocare quell’action painting agiva una profonda coscienza, una profonda intenzionalità, dettate da leggi misteriose: quelle leggi misteriose che Proust riconosceva esistenti entro lo spirito della poesia(27).

Negli ultimi tre anni di vita Scopa dipinge Il volo, Golgota e Crocefissione, in cui il rapporto tra le figure e il luogo è propiziato dal diffuso chiarore, che riscatta in un significato tutto spirituale i drammatici fantasmi nel desolato profilo urbano, persino di centri storici come quelli di Urbino e di Città di Castello. Vibra un’aria di presagio, di miracolo che nel mistero di quella trasfigurante luce dovrà compiersi. È la periferia visitata come un paesaggio dell’anima, spirituale, rianimato dalla fede che riscatta, in una trascendente visione la miseria delle povere cose. Il Golgota, “monte dalle lunghe pene”, è insieme il topos del dolore e della verità: Dio si è fatto uomo per vivere e indicare il lungo cammino che porta alla redenzione. Nei luccichii della materia densa, nel fulgore delle paste cromatiche, si invera la trasmutazione del soggetto in quella pura bellezza che sanziona l’ordine sopranaturale cui ogni cosa, anche la più umile, appartiene.

“Il contorno mi sfugge”(28), diceva Soutine memore della tavolozza cézanniana, a significare un’identità tra figura e spazio, destinata a sfociare nella ricostituzione plastica delle due entità come poli complementari di una visione unitaria e duratura dell’esperienza spazio-temporale del mondo. Per Renzo Scopa il contorno esiste, ed è in funzione della risoluzione prospettica della figura e dell’ambiente, che emerge al di qua e al di là del tratto impresso sulla tavola o sul cartoncino, con tormentate striature del nero che si compongono in una fissità da antica icona bizantina. Come se guardassimo “attraverso le tenebre di una notte senza luna”(29), Scopa sovrappone a questi suoi estremi lavori elementi del visibile per adombrare l’invisibile, servendosi delle parvenze del creato per attenuare con occhi veggenti – secondo i mistici dell’harmonia mundi – che la terra è una copia del cielo.

“Dentro il mondo che noi vediamo ce n’è nascosto un altro, così prezioso e immateriale, che solo gli occhi bene esercitati sanno vederlo. Essi contemplano in trasparenza le cose, le filtrano con lo sguardo; e se la prima immagine è ancora sinistra, se dietro il primo velo alzato si annuncia un altro orrore, guardando ancora più a fondo, fissano l’occhio ancora più lontano, fino a quando, dietro un ultimo velo, si annuncia timidamente una scintilla di luce”(30).

FLORIANO DE SANTI