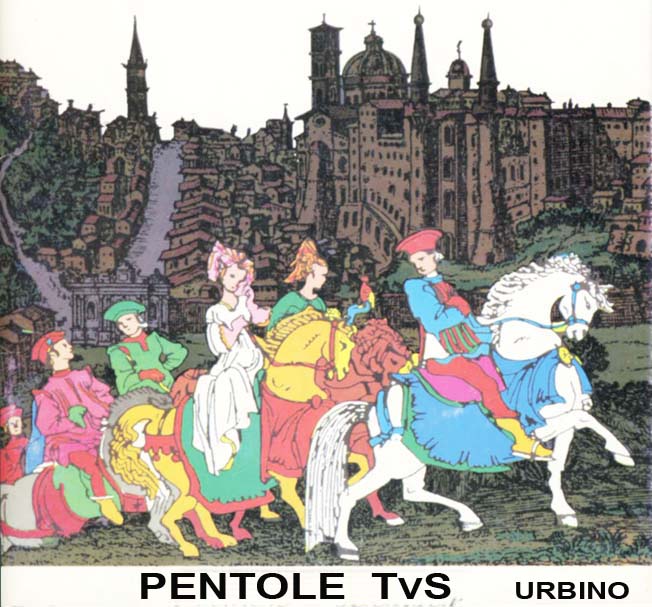

LA FESTA DEL DUCA

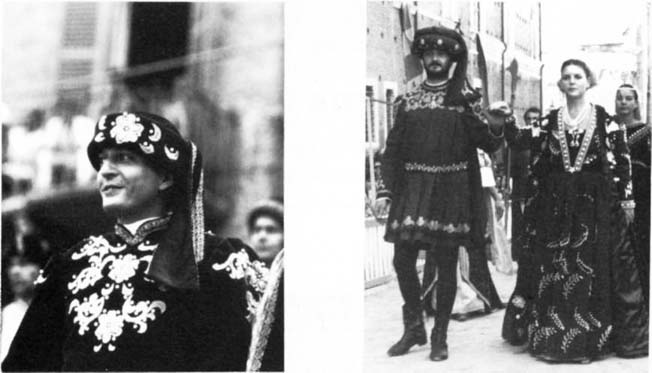

TORNEO CAVALLERESCO DELLA CORTEGIANÌA E CORTEO STORICO IN COSTUME

URBINO, 10 Agosto 1986

ORTO DEGLI SCALZI - FORTEZZA ALBORNOZ

BATTISTA SFORZA:

il sogno, la morte, il trionfo, le nozze

DAME E CAVALIERI FELTRESCHI, TAMBURI, CHIARINE E SBANDIERATORI DI GUBBIO E SAN MARINO CHIARINE DI ASSISI TAMBURI DELLA NOBILISSIMA PARTE DE SOPRA DEL CALENDIMAGGIO DI ASSISI NELLA SPLENDIDA CORNICE DI URBINO RINASCIMENTALE

A.R.S.

URBINO DUCALE

Associazione Rievocazioni Storiche ree. tel. (0722) 320507 61029 URBINO

CONSIGLIO DIRETTIVO

|

Ufficio Presidenza

|

Membri di diritto |

|

Ferriero Corbucci |

Sindaco di Urbino |

|

Giancarlo Di Ludovico |

Dr. Giorgio Londei |

|

Rosanna Saltarelli |

|

|

Silvia Liotti |

Azienda Autonoma |

|

|

di Soggiorno di Urbino |

|

|

Dr. Alberto Terenzi |

|

Consiglieri

|

|

|

Giordana Ugolini |

Sindaci Revisori |

|

Michela Maione |

|

|

Dante Piergiovanni |

Luigi Vetri |

|

Sergio Tempesta |

Giuliano Cecchini |

|

Alfio Costantini |

Jenner Pigrucci |

|

Rodolfo Fraternale |

|

|

Giannetto Saraga |

|

|

Enzo Petrucci |

|

|

Sirto Sorini |

|

Trionfo di Battista"

Urbino - 10 Agosto 1986 - ore 16

RIFERIMENTO STORICO

La V edizione della "Festa del Duca" rievocherà un personaggio femminile: Battista Sforza seconda moglie di Federico da Montefeltro.

"Nel novembre 1459 Federico, rimasto vedovo, si unì in matrimonio con Battista, figlia di Alessandro Sforza, Signore di Pesaro. Cresciuta alla corte dello zio Francesco Sforza Duca di Milano, Battista, quando giunse sposa in Urbino, aveva solo 13 anni. Fu senza dubbio un matrimonio politico; ma ben presto divenne un'unione esemplare.

Insieme ad un uomo eccezionale come Federico, Battista divenne in poco tempo, anche per le sue spiccate doti naturali, donna di singolare talento e prestigio ricercata ed ammirata. Figura gentile, colta, profondamente umana, visse il dramma dell'attesa di un erede per la successione al Ducato. Nei dodici anni di matrimonio mise al mondo sette femmine tra il dolore e la costernazione di Federico e dei sudditi. Solo nel 1472 potè dare al marito la gioia dell'erede maschio, Guidobaldo. Ma fu una gioia di breve durata; il 7 luglio del 1472, sfinita dai parti moriva a Gubbio non toccando ancora l'età di 26 anni. Federico nonostante le pressioni che gli venivano fatte con impietoso realismo politico, non volle più risposarsi considerando la sua unione con Battista avvenimento perfetto che essendo stato troncato dalla morte, non doveva mai più avere alcun seguito".

Da "La vita di Federico da Montefeltro" dì Walter Tommasoli

Programma

Mattino

ore 10,00 - lettura dei bandi.

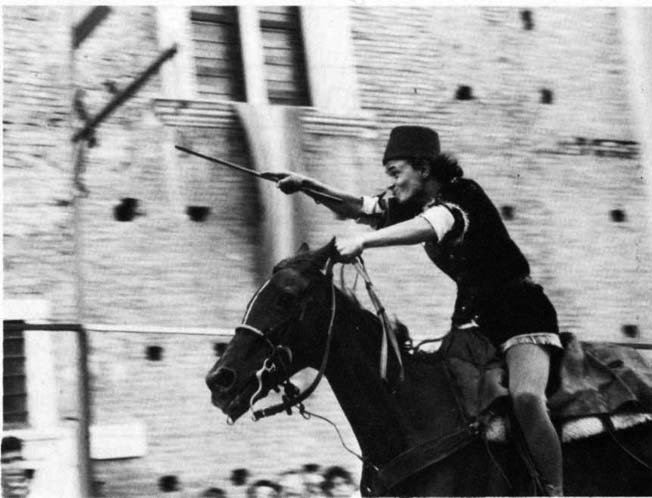

ore 11,00 - prova generale dei cavalieri che gareggeranno pomeriggio per la disputa del Palio.

Pomeriggio

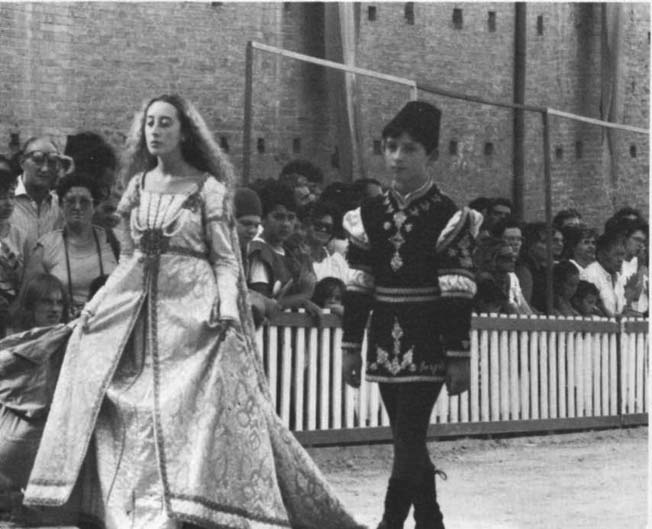

ore 16,30 - Rievocazione

storica: e torneo cavalleresco "Il trionfo di Battista"

I episodio Il sogno di Battista

II

episodio La morte di Battista

III

episodio Il

trionfo di Battista

IV

episodio Le nozze

di Battista con Federico

TORNEO CAVALLERESCO DELLA "Cortegianìa"

Corteo storico.

Comuni che partecipano al Torneo Cavalleresco della "Cortegianìa"

|

Urbino, |

Novafeltria, |

|

Auditore, |

Pennabilli, |

|

Cantiano, |

Piandimeleto, |

|

Carpegna, |

S. Agata Feltria, |

|

Frontino, |

S. Angelo in Vado, |

|

Macerata Feltria, |

Sassocorvaro, |

|

Montecalvo, |

Urbania. |

URBINO

Ogni anno giungono ad Urbino circa un milione e mezzo di visitatori italiani e stranieri. I suoi inestimabili tesori di arte, il suo grandissimo patrimonio architettonico, il paesaggio estremamente vario e ricco di suggestioni, l'atmosfera riposante senza essere monotona, ne fanno una meta ambita e ricercata da turisti provenienti dai più lontani Paesi del Mondo. Una vacanza ad Urbino, o anche una semplice visita, consentono di tonificare il corpo, attraverso la possibilità di effettuare passeggiate ed escursioni di ogni genere, e di arricchire lo spirito grazie agli stimoli offerti da monumenti e opere d'arte. Il palazzo Ducale con la Galleria Nazionale, l'ex Convento di S. Chiara, il Duomo con il Museo Albani, l'Oratorio delle grotte con il famoso Cristo Morto, la Casa di Raffaello, gli Oratori di San Giovanni (con gli affreschi dei fratelli Salimbeni) e di San Giuseppe (con il celebre presepe del Brandani), la chiesa di San Francesco con il campanile trecentesco, la Fortezza Albornoz, la chiesa ed il Convento di San Bernardino (fuori le mura), l'antica Pieve Romanica di San Cassiano (a Cavallino), sono solo alcune, anche se importantissime, tappe di indimenticabili itinerari turistici.

E difficile raccogliere in poche battute, e tanto meno in uno slogan, la malìa sottile e discreta, dolce e seducente di questa città. Urbino è una dama affascinante: da qualunque parte la si guardi, sembra in posa, sulla cresta di due monti e mostra sempre il suo lato migliore. Smaltata ed elegante, raffinata e maestosa, ti appare, se giungi dalla via dell'antica Massa Trabaria, dopo vallate e burroni, boschi e precipizi, come un mitico Eden, ornata di pinnacoli e torri, sinuose e svettanti: è il suo castello certo il monile più pregiato, quasi sospeso tra cielo e terra, miracolo dell'uomo in gara con gli Dei.

Se giungi dalla via del mare, sembra in attesa, arguta ed ammiccante; spia il tuo arrivo occhieggiando di tanto in tanto da dietro una curva, dopo una salita, offrendoti le sue più antiche gemme su cui domina il trecentesco campanile di San Francesco.

Se giungi dalla strada di Roma appare distesa, quasi imbronciata, mentre le sue calde forme ambrate sembrano quasi possedute dai maschi bastioni delle mura... e ti è subito amica.

Passeggiando tra i grigi selciati medievali e le luminose piazze rinascimentali ti riserva continue sorprese: ora è un infinito paesaggio di colli che arpeggiano fino all'orizzonte; ora un vicolo dalle mura serrate improvvisamente si apre come uno scrigno che ha conservato gelosamente i suoi segreti mostrandoti un campanile danzante, una loggia intatta, un portale maestoso, e ti racconta tutta la sua storia.

Le origini della città affondano le radici nella notte dei tempi ma è abbastanza sicuro che i primi abitatori del territorio furono i liguri, di stirpe mediterranea, successivamente cacciati dagli Umbri, ai quali subentrarono poi i raffinati Etruschi che dovettero a loro volta subire le invasioni Celtiche e dei Galli Senoni. Si giunge quindi alla conquista di Roma e l"'Urbinum Metaurense" divenne Municipio Romano, probabilmente dopo la "lex Julia Municipalis" che Giulio Cesare fece varare nel 46 a. c.

Antichi scrittori, da Varrone a Plinio il Vecchio, da Pomponio Mela a Solino e, più tardi, Stefano da Bisanzio e Procopio da Cesarea, attestano l'antica origine della città.

Fin dall'epoca romana, Urbino ebbe il carattere di città fortificata, per la sua importante posizione strategica, e fin da allora fu dotata di solide mura. La decadenza dell'Impero romano d'occidente, e le crudeli invasioni barbariche che seguirono, coinvolsero anche Urbino, provocando l'affermarsi dell'autorità dei Vescovi. Sotto i Bizzantini Urbino fu inserita con Fossombrone, Iesi, Cagli e Gubbio nella Pentapoli Annonaria, poi cadde in mano ai Longobardi e lo stesso Liutprando, che soggiornò nella città, dette inizio a varie opere pubbliche, compreso l'ampiamento delle mura di cinta romane.

Pare che una misura lineare usata ad Urbino "il piede" sia riferita alla lunghezza del piede dello stesso Liutprando.

La donazione carolingia che Carlo Magno, disceso in Italia e distrutto il Regno Longobardo, fece alla Chiesa, comprendeva anche la città vescovile di Urbino. Ovunque sorsero feudatari e vassalli del Vescovo, il cui potere a questo punto è diventato molto vasto, in aggiunta a quelli creati dall'Imperatore.

Cessate le invasioni barbariche, le popolazioni che si erano rifugiate nelle campagne, sotto la protezione dei castelli, tornarono nelle città e prese il via quel processo di formazione dei Comuni attraverso il ridimensionamento delle prerogative dei Vescovi e la lotta contro i feudatari e i vassalli delle campagne. Tra le famiglie di Feudatari e di signori si distinguevano nei territori intorno ad Urbino, i Carpegna, i Feltrii, i Faggiolani, i Dadei, i Gaborati, gli Olivieri, i Brancaleoni. Dei Feltrii, in particolare, si ha notizia della presenza ad Urbino, come cittadini naturalmente di rango, per il potere che la qualifica di Conti di Montefeltro dava loro e per l'appartenenza alla fazione Ghibellina che del resto fu condivisa da Urbino, a parte qualche periodo di prevalenza del partito guelfo, coinciso con momenti di difficoltà per il montefeltro.

La famiglia dei Montefeltro deriva dai Conti di Carpegna, antichi feudatari imperiali che potrebbero essere discesi in Italia ai tempi di Odoacre nel 478 o più tardi con i Longobardi.

Verso la fine del dodicesimo secolo i possedimenti della famiglia dei Conti di Carpegna furono divisi fra tre fratelli: il primo ebbe la Signoria del Castello di Carpegna, al secondo fu assegnato quello di Pietrarubbia e il terzo ricevette il Castello di Monte Copiolo. Quest'ultimo e i suoi discendenti allargarono i loro domini al territorio circostante, noto come mons Feretri, da un tempio dedicato a Giova Feretrio, situato nei pressi dell'odierna San Leo. I primi Montefeltro di cui parla la storia, sono un Conte Antonio che intorno al 1152 avrebbe ottenuto da Federico Barbarossa, disceso in quel periodo in Italia, il titolo di Conte e la carica di Vicario Imperiale, e il figlio Montefeltrano. Nel 1213 Federico Secondo cedette Urbino in feudo a Buonconte e Taddeo di Montefeltro, ma in città si ebbero delle dure reazioni e soltanto nel 1234 i due feltrii riuscirono effettivamente a dare vita alla Signoria di Urbino.

A Buonconte succedettero nel dominio di Urbino, Montefeltrano II e Guido il Vecchio che il Muratori ha definito "il più accorto e valoroso condottiero d'armi di quella età". Quindi fu la volta di Federico che per il suo acceso ghibellinismo fu scomunicato dal Papa e in seguito ucciso dagli urbinati, assieme al figlio maggiore, rivoltatisi contro di lui nel 1323, a causa dell'eccessivo peso delle tasse. Si salvò soltanto il figlio minore Nolfo, che un anno dopo fu acclamato Conte dai cittadini ma, messosi contro il Cardinale Albornoz incaricato dal Papa di mettere ordine nei possedimenti pontifici, fu da questi cacciato da Urbino. A risollevare le sorti della famiglia fu un altro Conte Antonio che riuscì a riprendere Urbino dopo la morte dell'Albornoz e ad allargare i possedimenti fino ad ottenere nel 1390 l'investitura papale. Antonio diede inizio alla tradizione umanistica della casata, coltivando l'amore per le lettere e dando generosa ospitalità ai letterati. Il figlio Guidantonio accrebbe e consolidò, a sua volta, lo Stato e lo portò ad un livello di soddisfacente prosperità. Guidantonio ebbe un figlio naturale, Federico, nato nel 1422 da una donna nubile di Gubbio, ed uno legittimo, Oddantonio, che gli diede, nel 1426, la seconda moglie Caterina Colonna. Fu il secondo a succedere al padre e a ottenere il titolo Ducale dal Pontefice Eugenio IV.

La sua fine tragica a soli 17 anni, a seguito di una congiura di urbinati, portò alla ribalta il fratellastro Federico con il quale ebbe inizio il periodo più fortunato ed anche più noto della storia di Urbino. La città tutta parla dal "vivo" dello splendore di questa epoca ducale che ha tuttora nel Palazzo Ducale la testimonianza irraggiungibile e irripetibile dell'estremo livello di perfezione e di grandezza raggiunto. Capitano d'armi e diplomatico, mecenate e uomo di cultura, il Signore di Urbino dette il via, nella città e nel ducato, ad una fervida attività edilizia civile e militare resa possibile dalle rilevanti somme che riusciva guadagnare con le condotte militari. Urbino divenne una città nel senso completo della parola e la Corte ospitò artisti, scrittori, poeti, tutti impegnati ad abbellire la città e ad esaltarne le bellezze. Dopo Federico, la Signoria fu assunta dal figlio Guidobaldo che, pur dotato di eccellenti qualità Umane, non aveva probabilmente le doti politico-militari idonee per destreggiarsi nell'aggrovigliata situazione politica italiana e soprattutto non aveva una buona salute, tanto che morì nel 1508 ad appena 35 anni e senza figli. Per gli urbinati Guidobaldo fu tuttavia il modello del principe garbato e del gentiluomo perfetto e, tra l'altro, lasciò alla città due istituzioni che sono ancora oggi motivo di orgoglio e di vanto: nel 1502 istituì infatti il Collegio dei Dottori da cui avrà origine l'Università degli Studi e fondò la Cappella Musicale del SS. Sacramento.

Francesco Maria, nipote di Guidobaldo e da questi adottato e indicato per la successione, diede inizio alla Signoria dei Della Rovere che durerà fino al 1631, allorché, con la morte di Francesco Maria II, il Ducato fu devoluto alla Santa Sede. Con la fine del Ducato innumerevoli opere d'arte di ogni genere presero la via di Firenze e di Roma, dove, tra l'altro, venne trasferita la celeberrima biblioteca di Federico. A questo punto la storia di Urbino si fonde prima con quella dello Stato Pontificio e poi con quella d'Italia.

Oggi Urbino è impegnata nella riedificazione della sua identità e del suo ruolo. Si sente l'esigenza della salvaguardia delle sue strutture architettoniche; c'è la necessità di tutelare il suo immenso patrimonio artistico; non sfugge l'urgenza di conservare l'ambiente ed il paesaggio. Parallelamente è viva la volontà di promuovere la crescita della città, favorire la rivitalizzazione economica, affinare la vocazione turistica, arricchire la sua presenza culturale.

Soprattutto si è fatta strada la convinzione che Urbino è una realtà intimamente inserita nel contesto territoriale montefeltresco e che soltanto in questa dimensione potrà ridisegnare la sua presenza attiva, ricreare le condizioni di un moderno "rinascimento".

Così ne parla il Prof. Giorgio Nonni in:

Giorgio Nonni - La Festa del Duca - QuattroVenti - 2006

La V edizione della Festa - ormai divenuta un appuntamento fisso dell'agosto urbinate - è interamente dedicata a Battista Sforza, seconda moglie di Federico. Figlia di Alessandro, Signore di Pesaro, e cresciuta alla Corte dello zio Francesco Sforza, ella si segnala presto per il suo singolare talento e per le innate doti di umanità. Il 10 agosto 1986 va in scena la rievocazione dei momenti più significativi della duchessa urbinate: il sogno, la morte, il trionfo e le nozze con Federico.

Dopo aver generato numerose figlie femmine, finalmente nel 1472 Battista consegna al Ducato l'erede maschio tanto atteso, Guidobaldo. Quantunque tra i feudatari le leggi di successione non fossero né ben definite, né rigidamente applicate, si avvertiva il desiderio, nel Ducato di Urbino, che un figlio maschio assicurasse la linea di successione di un sovrano tanto amato. Tale desiderio, la cui realizzazione non risiedeva nei poteri umani, dipendeva solo da Dio ed a lui erano rivolte le preghiere sia dei due sovrani che dei sudditi, per avere la benedizione di un figlio maschio. Si dice che la trepidante Battista avrebbe dato la vita per un figlio maschio degno del padre ed alla fine il desiderio venne esaudito. Ella vide in sogno una bellissima fenice su un altissimo albero; dopo essere stato lì sopra per 36 giorni (Guidobaldo regnerà per 36 anni), l'uccello spiccò il volo verso il cielo sino a raggiungere il sole e scomparve tra le fiamme. In coincidenza con questo sogno Battista si accorse di essere incinta e dopo nove mesi partorì un bellissimo figlio maschio. Poiché il sogno si era verificato mentre ella era a Gubbio e su presunta intercessione di S. Guidobaldo, il Patrono della città, ella fece in modo che il parto avvenisse sotto i suoi auspici. Il bimbo, dunque, nacque a Gubbio il 24 febbraio del 1472. La gratitudine dei suoi genitori fu grande ed essi ordinarono grandi feste, ma anche il popolo organizzò proprie manifestazioni di giubilo, che vennero prolungate fino alla quaresima. Pochi giorni dopo la nascita, il bimbo fu battezzato nella Cattedrale eugubina dal Vescovo ed i nomi scelti furono: Guido Paolo Ubaldo, il secondo dei quali non venne mai usato, mentre il primo faceva parte, come abbiamo visto, della storia della famiglia ed il terzo costituiva un tributo per l'aiuto del Santo di Gubbio. Ma la gioia non durò a lungo ed il 7 luglio dello stesso anno Battista, debilitata nel fisico dalle ripetute gravidanze, morì ad appena ventisei anni.

L'amore di Battista per i libri e per la cultura in genere è esemplificato in maniera significativa nell'immagine allegorica che di lei offre Piero della Francesca in una delle tavole che contengono i ritratti dei due sovrani (Federico e la consorte), ora custoditi alla Galleria degli Uffizi. Battista è raffigurata su un carro trainato da unicorni, simbolo di purezza: è seduta su un nobile scranno, splendidamente abbigliata, con un libro aperto sulle ginocchia. Dietro di lei, una fanciulla splendente, forse la Verità, contrasta con una figura femminile di età più matura, in un abito quasi monastico. Sulla parte anteriore del Carro, la Fede, con croce e calice, è seduta vicino alla Religione, sulle cui ginocchia c'è un pellicano che nutre i suoi piccoli, simbolo, questo, dell'amore del Salvatore per il genere umano. Sotto ognuno di questi due dipinti allegorici c'è una strofa latina: su quella di Battista si può leggere (in traduzione): "Colei che mantenne la misura nelle circostanze favorevoli, vola sulla bocca di tutti gli uomini, adorna della lode delle gesta del grande coniuge".

L'altro avvenimento rievocato è il matrimonio di Battista e Federico: i patti furono stipulati a Pesaro nel novembre del 1459: Federico dona alla promessa sposa un anello incastonato con due perle preziose e nel febbraio successivo si svolge la cerimonia vera e propria. E per questo evento ci rivolgiamo alla Cronica di Giovanni Santi, nella speranza di trovare qualche dettaglio interessante di una cerimonia di cui egli fu testimone oculare. Questo poeta, troppo occupato nella sua elencazione di battaglie e guerre, non se ne occupò ma così descrive la sposa:

una figliola, vergene exceliente

d'ogni beltà e virtù mirabil dea,

che el Cielo un tempo al mondo la concesse

per mostrar quanto ben de sopre ha-vea.

E nota

anche l'arguzia di Battista che una volta, rispondendo al marito che la

rimproverava di trovarsi ancora a letto mentre il sole si era già levato,

rispose: E ben ragione, Signore, che egli si levi molto prima di me, perciocché

ha da far molto viaggio, il che non ho da far io. I cronisti del tempo accennano

alle feste grandiose che si svolsero sia a Pesaro che a Urbino: ecco come Ser

Gaugello da Pergola descrive lo stato d'animo dei concittadini di Battista:

i Pesaresi fanno gran lamento

homini e donne vidi lacrimare

e dei suoi nuovi sudditi:

Accompagnata con gran concistoro

de homini et de donne, fe' bella intrata

nella città d'Urbin

La festa di nozze inizia con un Corteo che, muovendo dai confini dello Stato, conduceva la giovane attraverso i suoi nuovi domìni. Un Corteo che, a distanza di più di cinque secoli, si ripeterà con la stessa intensità nella cerimonia di investitura in cui la giovane sposa affermava il suo ruolo di sovrana accanto al Principe.