|

LA PAURA

Paolo Volponi -

Poesie e Poemetti 1946-1994 - pag. 114 - Einaudi Tascabili

Agli amici

Leonetti, Pasolini, Roversi

La funivia per il

Santuario di San Luca

tutta di ferro e cruda,

oscilla al limite dei campi:

insieme con voi, amici,

m’affido al miracolo volgare

di un gruppo di gente che vola.

Ai finestrini l’Appennino sale

sopra il portico umano, fermo;

la nuvola che gira sulle valli

mi fa temere della sua pazzia.

Sappiate che ho paura di volare,

d’essere chiuso tra questa gente adulta;

ho paura del vento che non sceglie,

d’essere ancora guidato per la mano

nelle strade di passeggiate domenicali.

Sopra un vigneto ancora poco verde,

nano, bagnato di solfato,

la navicella quasi scende,

poi il declino riprende verso il paesaggio;

oltre il mio terrore che non guarda

l’occhio vede Bologna che s’arrende,

sciolta la cintura di mattoni,

alla campagna, a una monotona calura

che sbianca di caligine i confini,

che corrompe le ville,

i casolari distanti

sotto platani, tigli, ippocastani.

M’aiuta nella paura di volare

la vostra cordiale presenza, la vacanza,

la piccola valle che rompe la clausura

con il solco di terra familiare,

con la foglia del tempo corrente

nell’intreccio fresco di verdure,

nate ieri e sempre,

dove il mio occhio ritorna adolescente.

*

La paura è una casa abitata

nel grembo d’una contrada

incolta o troppo civile,

in sogno governata;

coperta di nebbia, è bianca

come una piccola noce.

Bianca non ha la luce della vita;

sempre di più si affolla

di un vivere troppo umano,

nell’ascesa di lunghe notti

che deturpano le ore

dal giorno appena composte.

Notti perenni, di luna mutilata,

con un fiato di tonfi e soprassalti,

quando i parenti serrano la casa:

essi hanno chiavi

che non fanno vedere,

hanno occhi di padre e madre

e tagli di luna tra i capelli

sino alla bocca:

desideri di cose ignote,

nemiche all’anima del figlio.

Da quale parte vanno i genitori

se lasciano sola alle pareti

l’immagine di un piccolo regnante

spaurito, che regge come un’arancia

natalizia e pronto al pianto,

l’universo e la palma?

Un’ombra ne divora la figura:

un’ombra antica li dispone nel tempo orrido di casa

che suona per l’infante lingua delle stanze.

S’aprono armadi come tombe

e luccicano fili di gioielli,

granate, rubini, coralli,

catene di parentele,

di diavoli di santi

e di tanti fratelli,

che il cuore non conosce.

Ecco dalle pareti i santi

dei romitori e deserti

in preghiera tra scheletri e leoni;

i monaci nutriti di corolle e d’insetti;

ecco gli specchi, torbida congiura,

ecco le morte spighe,

le campane di vetro dei defunti,

l’ombra dei camini,

gli uccelli dei calendari

con l’occhio di perla atterrito.

A piedi scalzi, compitando

l’anima sua e l’altrui

il più vecchio gira per la casa.

Nell’ultime stanze aperte sui balconi,

dalle ringhiere dei cattivi amori,

le donne anziane, con fiori nei bicchieri,

pettini e molti lini,

vestono da sposa

una ragazza che piange.

Presso le porte s’appoggiano i fucili

e i cani paterni alla catena

covano l’aggressione:

folle il senso animale

nega il pensiero stesso della fuga.

Allora il letto, la piccola vela del cuore

tesa tra i bianchi capi del sonno,

è l’unica salvezza; sprofondare

tra le onde delle lenzuola,

tra le sabbie del cuscino;

percorrere con la mano

le favolose strade della lettiera,

ritrovarsi nello stesso posto,

in se stesso amico,

nel centro riposto del cuore:

ecco perché star chiuso,

né prima né dopo, nel tempo dell’avvento,

lasciare la paura,

sortire per affogare.

*

Se molti sono i ragazzi

che per l’ammirazione della morte

annegano nei gorghi di fiumacci stagionali

d’acqua dispersa e stolta,

di piu ne salva la paura

del gesto intemerato,

d’arrivare con gli occhi nella folta

ombra mortale,

di trovare nel proprio l’altro volto

del quale a fianco, perenne

scorre la presenza;

la paura di un fiato prenatale.

Catturata una passera,

sia un altro uccello facile tra le siepi,

il loro stesso segreto cercano

stringendone il cuore,

o le dorate cetonie legano al filo

dei loro pensieri.

Per un segno estivo tra la polvere

o per un moto ignaro degli stagni,

bruciano le serpi d’erba o d’acqua,

che parlano d’amore con lingua innocua

e volgono lo sguardo demente

d’un demonio innocente.

Quando più alto il solleone

fa bianco ogni fiore e mortale,

con una ciga di sigaro in bocca,

il verde ramarro passionale

affida la sua morte al laccio d’avena,

alla vena del braccio

lentamente la gola alita

un dolore appagato.

Un mostro, un drago irsuto

cercano a fiore della terra,

nelle grotte intrise dei tempi:

un drago negli angoli di notte,

quando la paura batte il costato,

bianca sopra le mura e le cisterne.

Un drago che non s’arrenda,

freddo come una medaglia, un altare:

padre orribilmente nudo,

maestro ferito, ferito e colmo di sangue.

Il corpo adolescente è piagato,

numerato in tutte le sue ossa;

guarisce le ferite

incarnando la paura.

Ma vengono i compagni con maglie di cotone,

capelli forti e stinchi puri di sangue,

che portano aquiloni di luce,

nella polvere dei sandali

la virtù di un viaggio reale.

I compagni vengono a giuocare:

essi che sono veri, orfani forse,

chiamano per nome, guardano nel cuore,

e, fermi nel sole, ai sassi,

con le mani dispongono dell’ora.

I compagni che sanno nuotare:

i salvatori, che poco dopo

se ne vanno dietro il fiume

verso i covacci amorosi

o dietro gli orgogliosi messaggi

dei fuochi serali.

*

La paura è una fanciulla

che l’angelo custode e la compagna

tengono per mano.

Avesse gentile posato le sue mani

per un piccolo invito,

o mossa la veste di nastri

sul principio della mia paura;

subito avrei capito le lettere d’amore

che in me stesso l’infanzia componeva;

forse il mio cuore avrebbe attinto,

nell’incerta polvere dell’inizio,

i segni di quell’aria immatura

che allunga le membra

e dà ai giorni la magica figura

di una febbre tra cancelli e bevande.

Mi spaventava invece la sua voce

che dettava all’amica

e cadeva come una foglia;

la sua tosse educata

nell’ordine della famiglia;

la bocca bianca di raffreddore,

le labbra screpolate.

Riccioluta, forse tubercolosa nel petto,

a Pasqua del millenovecentotrentanove

i suoi quattordici anni

spandevano un odore di confetto

nelle figure del sole,

nelle regole di un giuoco sconosciuto

che legava il suo corpo

in un ordine stretto.

Io giravo intorno e non capivo

il germoglio degli occhi,

il sigillo ordito dei denti;

il gesto perfetto mi sembrava

un riprendere fiato,

sopportare una pena

a discolpa del materno peccato,

comporre una figura

a cospetto del padre.

Amare per Pasqua tale fanciulla

e non parlare; portare la mia giacca nuova

sui calzoni alla zuava,

nella tasca una sigaretta e la paura

d’incontrarla che detta,

pallida e sicura, alla compagna.

Quindici anni, sedici, diciassette,

passeggiare con i compagni sui torrioni

ventilati di primavera, verso le sette,

a quell’ora ancora caldi, d’autunno;

sentire la fatica insieme di vivere

come se nel gruppo sempre

uno fosse pronto a morire.

Guardare sorridendo le ragazzette,

anzi, le signorine, con le loro vestine

gialle, verdi e turchine

come le valli o i loro scialli

o le colline verso l’Appennino contadino.

Turchino il colore

della nostra amicizia vespertina,

con lo sbuffo della macedonia

emesso al momento dell’incontro

tra la nebbia e il sereno,

turchine le maglie sotto le giacchette,

turchino il polso della mano,

turchine le cravatte di seta.

Nel tempo incerto delle pene civili,

i baci erano come le nuvole d’un temporale

trascorso o che non viene,

sul nostro gregge di silenzio e parole.

Urgeva nelle stanze febbrili

il confine di deserti,

il volto usato da altri per le imprese:

allora si sentivano le strade, i proclami, le intenzioni;

allora la nostra camicia aperta

aveva presagi di morte.

Aspettavamo quasi d’essere altri

per l’accanita attesa di noi stessi.

*

Amare una sera estiva

al margine della comitiva,

rovinare per sempre la ragazza;

ma sentire per un momento le parole

sulla pelle se la testa è chiusa

tra le stelle della notte che pullula

sulle mura della città

e lascia una piccola luce

sulla pallida figura

che ha da un lato la veste.

Rompere il suo cuore nel palmo della mano,

farsi nemico il giorno

per non capire le giuste differenze,

ed ogni altro giorno subire

l’ansia di un altro corpo

dietro il verso nemico

del lembo rosa della veste.

Soccombere alla paura d’amare,

al terrore di dare dolore,

di rompere la cattolica

materna purezza dell’amata.

*

Quanto meglio la gravida d’affetti puttana,

fatta chiaramente di seno

sotto la maglia e poi di sottana,

sottoveste, mutanda.

Ancora calda di figli e di cibo,

ancora giovane e sorridente

tra i molti piccoli ricci,

matura di labbra e di denti,

forte piu della morte

del marito muratore.

Mi chiamava per nome

sorridendo ancora,

m’avvolgeva affettuosa sotto gli archi

o sotto le pinete,

mi baciava sulla bocca

con un sapore di noce.

La sua voce già sentivo dolce

sopra le nuvole del mio cuore:

era una voce d’amore,

innocente, di contrada,

scesa da un davanzale,

o lungo le strade e i campi,

avvertimento a un popolo che fugge

nella disfatta gioiosa del 1943.

Era una voce di contadina

che chiamava qualcuno alla vendemmia

in quell’ottobre deserto e militare;

che liberava il cuore dell’Italia

ritrovando un amore,

tra la vecchia bufera sulle case,

sugli agresti castelli e i poveri poderi.

Allora nelle stanze aperte sulle strade,

nella speranza illune della notte,

o nei giorni dispersi tra le macchie

nell’attesa di un fuoco,

sue erano le parole di fede:

chiari scioglieva gli amici dai nemici,

i vivi dai morti,

il bene dal male,

come tagliava un pane tribolato

e divideva a morsi il companatico.

Nell’amore accanito ma gentile

nei cunicoli o co vacci,

tra gli odori di lane militari,

nelle stanze affollate, quando il cielo era basso,

umano tra pioggia e fango,

tra le logge e il fumo,

nel firmamento ignudo

della sua voce,

noi trovavamo un dio felice,

vertiginoso e finito

come una ruota di fuoco.

*

Queste folle ignoranti di San Luca

sembrano di sfollati;

la collina è ferma nel suo irreale

delle alte scale del santuario.

Così erano percorsi ed abitati

i monti innocenti della guerra;

così miracolosa l’aria

dei casolari armati,

delle giornate di sole.

C’erano momenti in cui un miele

colava dalle case abbandonate:

i frutti parlavano per noi,

gli insetti nelle messi, sulle mani,

sui calzoni di noi seduti.

Lontane le piazze e i campi

e sempre di ieri o di domani

- salvo il momento quotidiano

nel cuore di chi era salvo, lontano -

dove giungeva in festa

la pazzia perfetta dei tedeschi,

quasi un fuoco artificiale

che non dovesse far male.

Trepida ai colpi di mitraglia,

come per un volo troppo affollato di uccelli,

anche la macchiola d’avellani e lecci

si riempiva di fumo tra le fronde;

piangeva da ogni foglia,

vergine di poca neve mattutina

devastata di sangue.

Di quel bosco noi altri pensavamo

piu alla terra forte,

la terra che d’inverno vuol dire

asilo e pane,

più agli alberi che d’inverno vogliono dire

vita sino a primavera,

che al mucchio umano dei morti.

Così fummo forti a vivere.

*

Vedo nel paesaggio

che non avevamo abbastanza segreti,

paesi uno dietro l’altro,

uomini tutt’insieme,

fummo espugnati cuore per cuore,

fummo resi lieti,

nei balli militari, nelle sbornie,

nelle vicende delle ladrerie.

Un esercito innocente

sciolse senza parlare

le sue bandiere d’affetto

sul geloso silenzio familiare.

Amò le nostre donne, le sorelle:

mostrò a noi stessi il verso naturale,

il lembo puro della loro veste.

Cadeva allora l’onta del peccato

e per la stessa sorte, come un fiato,

cresceva la forza del dolore.

Guardo la navicella scendere

mentre un vento sicuro sfiocca dal crinale

la nuvola, la spinge verso la terra

a vestire la caligine serale;

cosi la paura ridiscende nel mio cuore

e ricompone il giuoco diletto del male,

la libertà della contraddizione

che porta al dolore le parole.

|

QUESTA ITALIA

MariaGrazia Maiorino - Lo sguardo che si alza - Moretti e

Vitali, 2022.

Bambina in pellicciotto maculato davo la mano

all’albero grande cappotto scuro nascosta

la chioma oltre la falda del cappello

Padre trapiantato in una piazza conchiglia

con la fontana rotonda tra cedri del Libano e abeti

la tua terra è una campagna lontana

dove gli abeti si cambiano in ulivi e fichi

profumati e asini in fila riportano a gli uomini

a casa le ceste oscillanti al tramontare

Incisa nella somiglianza e ombra divisa

la tua terra è insuperata distanza

che la memoria vorrebbe riunire

cucendo insieme questa nostra Italia

che forse solo il mare saprà raccontare

con le mille voci dello spaesamento

e le montagne stregate pregate

come paradisi mai scalati

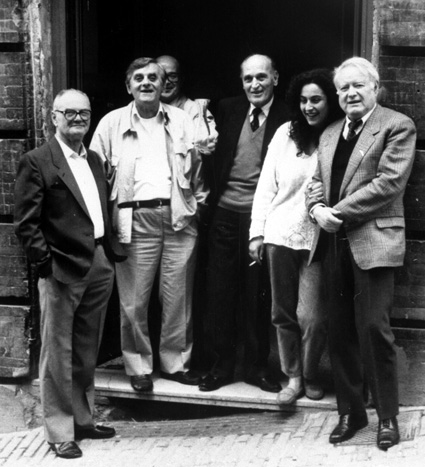

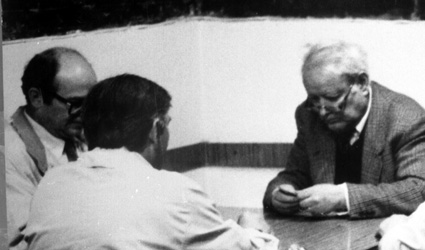

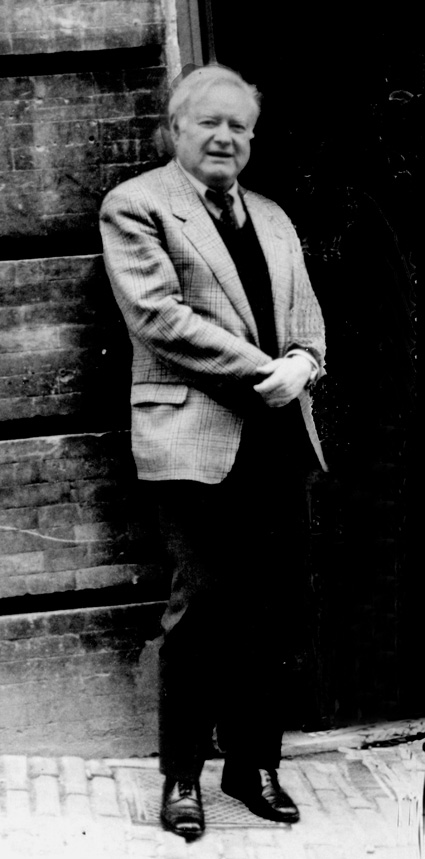

Anni 1990 all'osteria dopo la partita a carte

LA LIBERTA’ DELLA CONTRADDIZIONE

M.G. Maiorino - Lettura della poesia di Paolo

Volponi - 2012/2014 - Inedito

Comincio con una premessa e una confessione. In che modo oso accostarmi

ad autori sui quali esiste già una mole di saggi critici da incutere

soggezione e da far pensare che tutto o quasi tutto sia stato

sviscerato? Forse è la stessa molla che mi spinge a scrivere: credere

nella propria unicità e nella possibilità di partire dalla percezioni

che stratificandosi hanno formato la concrezione della propria

conchiglia. Non essere altro che un ‘common reader’, il quale ascolta

attraverso la propria conchiglia le parole di uno scrittore – un lettore

si se stesso, secondo la nota

definizione di Proust. Con il privilegio, aggiungerei, di un interesse

particolare per l’officina in cui l’opera viene forgiata, quando si

tratta di un lettore che si cimenta a sua volta con la scrittura. Perciò

ho accolto con piacere l’invito di Gastone Mosci a partecipare al

ricordo di Paolo Volponi, dedicato quest’anno alla sua poesia, seguendo

l’indicazione di partenza: poesie a specchio, quindi l’opportunità, già

prevista, di entrare in relazione con un testo in particolare. Lasciarsi

liberamente andare alle sensazioni da esso suscitate e cercare di

esprimerle attraverso un pensiero narrativo, che ricorre alle stesse

immagini del discorso poetico, quasi lo rivive a suo modo.

Ed ecco la confessione: mi dispiace molto di non aver conosciuto

personalmente Paolo Volponi, pur avendo frequentato i suoi luoghi e i

suoi amici poeti e pur avendo seguito fedelmente dagli anni ’80 in poi

incontri e letture di poesie, soprattutto in Ancona e dintorni. Come mai

ho scoperto il Volponi poeta solo nel libro a cura di Emanuele Zinato,

Poesie 1946 – 1994, pubblicato da Einaudi dopo la morte dell’autore?

Lascio aperta la domanda.

La parte del libro sulla quale sono più volte ritornata, sempre con

l’entusiasmo e la curiosità della prima volta, è quella delle prime

raccolte, Il giro dei debitori, Il ramarro, L’antica moneta, Le porte

dell’Appennino. Lì ho sentito subito echeggiare risonanze che mi

ricordavano autori come Saba, Bertolucci, Pavese, Pasolini, ma anche

Whitman, Williams e altri amati poeti americani. Ho visto i paesaggi

marchigiani aprirsi alla meraviglia, a un senso panico e sacrale della

vita, a un canto che non teme di dispiegarsi con franca e insolita

esuberanza, con adesione fraterna alle creature, fino all’incipit

francescano di Cugina volpe.

Ho scelto il testo da commentare nel mazzo di queste sezioni che non

costituiscono nemmeno un terzo del libro e comprendono un arco di tempo

che va dal 1946 al 1959. Mi sono portata quasi al confine di quelle

porte dell’Appennino, che segnano forse il concludersi di una visione

del mondo, in cui anche l’inquietudine e il male possono rientrare nella

“libertà della contraddizione /che porta al dolore le parole”, e non c’è

abiura per il ritmo naturale, per il vento che misteriosamente ci spinge

e ci piega a un destino più grande di noi. Del poemetto intitolato La

paura, dedicato agli amici Leonetti, Pasolini, Roversi, ho

ritagliato le ultime due strofe (che vi leggo).

Il poeta guarda dall’alto di un luogo sacro, la collina di San Luca,

dove è salito con la navicella della funivia, il viatico dell’amicizia

invocato a vincere la paura del volo. Il gioco delle associazioni da

lassù si fa ampio e segna il ritorno alla terra marchigiana, al tempo

della guerra e, in particolare, della lotta partigiana e della

liberazione; ma come mantenendo un filo teso con la situazione presente,

che è anche un filo di ritmo e immagini che scaturiscono dai suoni

stessi e dal disporsi delle parole. Così vediamo le folle ignoranti di

San Luca trasformarsi in sfollati, i monti resi innocenti dalla guerra,

l’aria miracolosa dei casolari armati, il miele che cola dalle case

abbandonate, la natura tutta parlante e amica. La natura piangente e

sanguinante. Ma nel momento in cui bisognava resistere vista e pensata

come terra forte, come alberi che tornano a rifiorire nel ciclo eterno

delle stagioni, e possono diventare per noi bandiere di vita e di forza.

Così fummo forti a vivere, conclude la penultima strofa.

L’ultima è tutta segnata a margine nel mio libro, letta e riletta, e

ascoltata nel suo ritmo epico, battente, fiducioso. Vi tornano parole

come cuore innocente affetto insieme naturale e puro: la guerra che

porta distruzione e morte è la stessa che rimescola le carte, che

costringe a nuove consapevolezze, che insegna nuove maniere di amare,

che ispira il verso naturale, al quale ben presto il poeta rinuncerà.

Come rinuncerà

al mito del paesaggio che attraverso di esso aveva fatto vivere. La

stessa cosa farà Pasolini snaturando le sue più belle poesie, quelle

della prima raccolta in dialetto friulano. Ma qui siamo ancora in un

bilico, in un vento che spira dall’alto e verso l’alto. E’ ancora

possibile accettare l’antinomia, la coesistenza del bene e del male,

come qualcosa di inscindibile. “La libertà della contraddizione / che

porta al dolore le parole”, dice Volponi. E nello stesso tempo,

aggiungo, ne fa strumento di riscatto, lacrima che rischiara lo sguardo,

luogo di incanto e di eterno ritorno. E un altro poeta mi viene incontro

dalle pagine de Gli orti marchigiani, Franco Matacotta, evocato

da una simile atmosfera in cui suono e senso si fanno eco, toccando

corde profonde di desideri e mancanze “ Qui noi ci chiamiamo a un cenno

/ del capo. Siamo bruschi, freddi, soli /come le gocciole. Ma umili,

caldi, / enormi come la pioggia”.

Poesia civile più tormentata e inquieta quella di Volponi, che affonda

nella psicologia, soprattutto nel suo lato oscuro: è infatti il

sentimento della paura a mettere in moto tutto il racconto, facendo da

contrappunto ai valori dell’amicizia e della solidarietà. Un’armonia

dissonante, che la forza della poesia non basta a reggere; egli sta per

esordire come narratore, la sua navicella sarà quella dell’ideologia, un

“comunista lirico” lo definisce Pasolini, e due cuori continueranno a

fremere e a lottare senza pace nel petto dell’uomo che fin dall’inizio

sentiva come fosse difficile vivere con due fiumi, con due voci, con due

sere, pur in un paesaggio apparentemente sereno e idealizzato.

La scelta di una poesia da dedicare a Volponi è venuta spontanea, non

poteva essere che un testo sul quale lavoravo da tempo, tra ricerca del

padre e spaesamento, e dove per la prima volta sono riuscita a scrivere

la parola Italia nel titolo. La patria in luogo del padre, o forse come

una più ampia paternità, propria nel momento in cui la sentivo così

ferita e fragile. Invasa da mille paure.

MGM

Anni 1990 partita a scopone

|