|

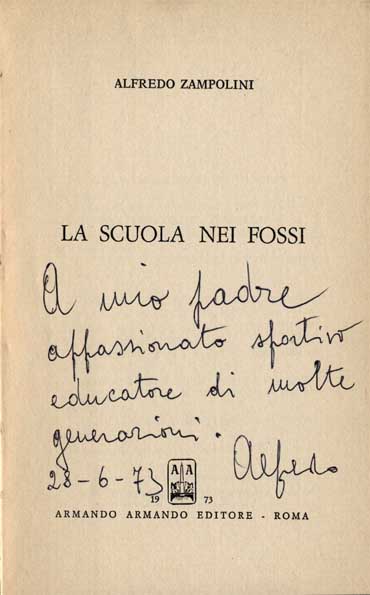

Alfredo Zampolini: LA SCUOLA NEI FOSSI |

Bibliografia |

|

|

|

|

Il concorso p. 5 La tragedia di Maciolla " 37 Un anno a Schieti " 73 Un viaggio nel Sud " 111 Un giro per la città " 149

N.D.R. Si consiglia caldamente la lettura del racconto "La tragedia di Maciolla", sotto riportato, che descrive la reale cruda e misaera condizione di vita dei mezzadri nel periodo pre- e post-bellico. I coltivatori diretti, spesso oberati dai debiti fatti per l'acquisto del fondo rustico, erano ancora più in miseria dei mezzadri. I nati dopo il miracolo economico degli anni '960 stenteranno a credere, ma ogni descrizione del Zampolini è pura verità e assolutamente priva di esagerazioni. |

2° di copertina L'Autore di questo libro è nato e vive a Urbino dove attualmente è direttore di scuola elementare. Studioso di problemi didattici e educativi, ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate. La scuola nei fossi è la sua prima prova narrativa e

nasce da un'esperienza amara, a volte perfino dolorosa, di maestro

di campagna nel più povero retroterra marchigiano. Rispetto al-

l'autobiografia dell'Autore il tempo di tale esperienza è ovvia

mente il passato, ma il lettore potrà spesso non accorgersene e

magari a tratti indispettirsi per una atemporalità che è una delle

caratteristiche e alla fine dei pregi del libro.

Rabbia e disgusto vengono qui però filtrati dall'Autore che costantemente equilibra l'irri- verente, o perfino banale pole- mica giovanile, con l'ironia sot- tesa da mille consapevolezze propria di chi si guarda intorno vivendo lo struggimento di un tempo « buono » e di un tempo « cattivo » costantemente perdu- ti e costantemente ritrovati. Con questo ennesimo « frutto della letteratura del ricordo », qui ancorata a un legame con la natura umbro-marchigiana che sembra decantare i momenti peggiori di un'ennesima corsa « su per la discesa », si intende offrire soprattutto un'altra «sto- ria di un maestro» che, malgra- do apparenti dissonanze intimi- ste o slegate sequenze evocati- ve, può a buon diritto affiancar- si alle tante scritte in questi ul- timi anni e dovute, le migliori, le più diverse, ad un'identica passione per lo scolaro reietto che diventa maestro del suo maestro. |

|

LA TRAGEDIA DI MACIOLLA

Insegno a Maciolla. Maciolla deriva da macellum. Ci fu una carneficina, secoli fa. Uno scontro fra opposte fazioni della città o una battaglia tra i soldati del duca e i suoi nemici. Le ossa vengono ancora fuori. La gente dice di non toccarle, portano disgrazia. Ma la disgrazia è qui, ogni giorno, per tutti. Poche abitazioni, isolate vecchie paurose. La terra compatta argillosa dura: dura come la pietra. A lavorarla è una dannazione. Solo la pioggia l'imbeve e la rende umida e frolla. Ma con la pioggia diventa pesante, vischiosa. Si impasta, si gonfia, rimane fango attaccaticcio. Il fango si attacca alle scarpe e le tira via, si attacca all'aratro, alla seminatrice e blocca le lame, si attacca alla vanga e alla zappa facendole di piombo. E il fango è dappertutto, davanti alle case, sui viottoli che portano al forno, sui sentieri ripidi che scendono sulla strada. E il fango entra nelle case, sporca le scale, le cucine, il magazzino, imbratta i pavimenti di viscida melma. E quando secca, forma tante croste gialle dure come il gesso, difficili da staccare e da spazzare via. Fuori l'acqua scorre a rigagnoli, inzuppa le scarpe, le calze, gela i piedi di chi cammina. La pioggia bagna le giacche dei contadini, intride gli scialli delle donne, le magliette dei bambini. Il bagnato passa oltre il panno vecchio, arriva fino alla pelle e porta la tosse e la febbre. Il luogo è vicino alla città, ma è tagliato fuori, chiuso tra i fossi. La terra scende a sbalzi da Montesoffio, si allunga in colline disuguali, gonfie e ricurve, che vanno verso nord. Maciolla è tra Montesoffio e Urbino, sui campi che portano al fosso di Braccone, dove scorre l'acqua di scarico. Al centro la chiesa col campanile tondeggiante e la grossa canonica che ospita la scuola. Sul terreno in pendenza, nascoste nei valloni o affacciate sui ripidi greppi, le case sparse. Su uno spiazzo, ben in vista, il palazzo di Ca' Sanchione, alto e robusto, proprietà riservata del riccone, venuto a ricevere le riverenze anche quaggiù. Le case sono collegate da sentieri appena segnati dove è difficile camminare e tenere l'equilibrio. I sentieri girano sui costoni a curve strette, oppure scendono diritti al fosso, inghiottiti dalla terra che s'inabissa da tutte le parti. Le famiglie sono isolate, trascorrono giorni e giorni senza vedere nessuno. Non ci sono negozi, neppure il tabaccaio. Una strada comunale porta in città. I contadini la fanno in bicicletta. Chi non ha la bicicletta prende la scorciatoia. Scende giù fino al fosso, poi s'inerpica sulla parete di fronte. Viene fuori alla chiesa dei Cappuccini con le tempie che scoppiano. Nei campi c'è grano e foraggio, ogni tanto si incontra una vigna. I raccolti sono scarsi, poveri; il reddito è magro, non basta a sfamare. Maledetta la terra che non. ripaga la fatica e il sudore! I contadini sono mezzadri che tirano avanti alla disperata, uomini e donne invecchiati dal lavoro bestiale. I bambini sono deboli, denutriti, di livello intellettuale basso. Timidi, impacciati, trascurati, col sorriso triste. Fanno eccezione due o tre che sono normali. La famiglia è patriarcale, vive alla vecchia maniera. I soldi li tiene il capoccia. I soldi servono per gli attrezzi e il concime. Se avanzano, li gioca, la domenica, all'osteria. Alle donne e ai bambini niente, o quasi niente: devono arrangiarsi con quel che rende il pollaio. Ma le uova di gallina se le prende l'ovarolo in cambio di olio e zucchero, gli animali si portano al mercato per comprare le calze e le scarpe. Si va avanti con il pane, la minestra e la verdura. La carne fresca una volta la settimana per tutti. Dopo Carnevale, mezzo maiale da spartire tra tante bocche affamate; il bambino patisce, cresce rachitico. Il grande si difende, sta su col vino e col tabacco forte. Il piccolo ha bisogno di latte, di dolce, di carne. Viene su debole, gracile, sperduto. Ha lo scheletro compresso e la carne flaccida. Solo a dieci anni stira le ossa e mette su i muscoli. Ma è tardi, rimarrà tozzo e sgraziato per tutta la vita. Sono tutti comunisti o quasi a Maciolla. E non vanno in chiesa. Ma i figli hanno i sacramenti. Lo esigono le donne. Non vogliono rimorsi. All'anima credono ancora. Ma c'è lotta spietata col prete. Il prete rappresenta il potere. La scuola è nella canonica. L'accostamento alla sacrestia tiene lontano i genitori. Invano li mando a chiamare. Non si presentano, hanno paura di incontrare il prete. La scuola è nella stanza più grande della canonica, con quattro belle finestre che danno nei campi. Ci sono tre classi: la prima, la seconda, la terza. Lo Stato italiano non concede ai contadini la quarta e la quinta. Per il diploma di quinta bisogna andare a Urbino, a otto chilometri. Ma non ci va nessuno. I più fortunati vanno a Montesoffio. A Montesoffio c'è la pluriclasse, come a Maciolla, però c'è il biennio superiore: l'elemosina ai figli dei braccianti. Gli alunni della mia scuola sono dieci. I bambini non mi capiscono, non sanno ripetere quello che spiego. Mansueti e docili, ma lenti e imbambolati. Si mettono a scrivere o a leggere solo a comando. Non farebbero nulla se non fossero comandati. Verso le undici si fa ricreazione. Tiran fuori le fette di pane con la verdura cotta. E' raro vedere il formaggio o il salame. Ingozzano il pane e il companatico, girando per la stanza. Se li porto fuori vanno sull'aia a giocare, ma si vede che non sanno fare. Rientrano frettolosi, in attesa di altri ordini. Ai primi freddi i bambini sono intirizziti. A casa la legna scarseggia. Nelle cucine c'è ancora un gran camino, ma andava bene cinquant'anni fa. I boschi erano fitti e le fascine si ammucchiavano alte davanti casa. Si prendevano le più secche e si buttavano intere nel fuoco. Le fiamme salivano su con un crepitare allegro e una luce viva che illuminava tutta la stanza. Adesso il fuoco arde bello dopo cena, ma per poco, per sgelare i piedi, arde all'ora di pranzo per far bollire il caldaio. Durante il giorno è spento. L'inverno è lungo e freddo e c'è la neve. I soldi per comperare la legna non ci sono. Per rimediare, gli uomini vanno a tagliarla lontano. Salgono in autunno le montagne dell'Appennino, si accampano nelle vecchie case abbandonate. Lavorano nel bosco con la scure e con la sega, con la forza delle braccia e quella del bisogno. Stanno via una settimana. Lavorano a mezzadria. La parte l'ammucchiano ai margini del bosco; la lasciano sotto il sole a seccare. L'andranno a prendere col birroccio ai primi freddi. La legna non basta mai, a febbraio è finita. Solo un marzo clemente può tenere lontano i brividi. I bambini soffrono di più, rimangono incantati, ottusi, per tutto il giorno. Riprendono con il tepore di aprile e maggio, come le piantine tenere. L'azione del freddo è davvero crudele, vengono a scuola tremanti, con le mani dure, screpolate. Li mando a turno alla stufa. Ma la stufa va a legna e la legna è anche per me misurata. L'aula è grande e il calore non basta. I bambini sono come impietriti. Inutile spiegare, inutile far scrivere. Si legge, si disegna, si calcola alla lavagna. Antonio, ripetente di seconda, viene a scuola un giorno in pieno inverno, senza calze, con un paio di pantaloni corti e una maglietta scura. Ai piedi porta scarpe mezzo sfondate. Ha le gambe rosse dal gelo, le mani rattrappite, il viso pallido. Entra curvo, va al suo banco senza parlare. Lo guardo e mi fa compassione. Mando un accidente ai genitori. Ma la colpa non è loro, è della miseria. La miseria fa odiare ogni persona, anche i familiari. Un figlio, con la sua esistenza, complica i problemi di ogni giorno. E il padre non ha misericordia: « Soffro io, devi soffrire anche tu! ». Penso all'estate, al sole, all'erba fresca, ad Antonio che corre sull'aia scamiciato e sudante. Avrà la sua rivincita. Marco fa la prima. E' Piccolino e ha due gambette gracili, sottili, corte corte. Lo metto alla parete e gli misuro l'altezza. I bambini della sua età superano il metro. Marco ha sei anni finiti ed è alto 98 centimetri. La Carla è gobba, ha la testa incavata sulle spalle troppo larghe. Indossa una maglia di lana grezza, filata in casa. Fa la seconda ed è ripetente. Non capisce le operazioni, scrive i pensieri con molti errori. Di notte non dorme. Lo dice lei che non dorme. Sta sul letto, nella camera buia, con gli occhi aperti. Gianni è l'unico, tra i piccoli, ad essere sorridente e spiritoso. A ricreazione, se si mette a raccontare le storie, fa ridere tutti. A ricreazione le femmine si mettono tutte da una parte, buone buone; i maschi girano con la bocca piena. Ma se Gianni racconta avviene il ricongiungimento. Maria fa la seconda ed è ripetente. Ha il viso angoloso, duro. Due grandi occhi neri e pensosi. La famiglia è numerosa e la terra avara. Liti col fattore e bestemmie girano per casa. Il lavoro è pesante, massacrante. Non risparmia nemmeno i bambini. E' lavoro forzato. Maria ha giorni tristi. Sta ammutolita nel banco, mi guarda con occhi spenti. Scrive e legge senza stimolo, senza interesse. Poi improvvisamente cambia. E' allegra ride, partecipa al lavoro. Ma presto ritorna seria, fissa gli occhi nel vuoto, ricade nel suo stupore. Conosco la sorella grande. Alla ricreazione mi passa davanti con l'orcio ricolmo d'acqua. Il pozzo è lontano, l'orcio è pesante, la strada piena di buche. La donna avanza a fatica, piegata in due. Ha lo sguardo feroce. Odio contro di me che non ho la schiena rotta. Odio contro il prete che ha le mani delicate. Odio contro il padrone che va a tavola servito. Quello sguardo arriva dentro, va al cuore, come una pugnalata. Ma non posso difendermi. La donna passa, ma il suo sguardo rimane, come l'avessi incollato sulla pelle. Ritorno a scuola con la testa bassa, cupo, frastornato. I bambini sono quieti davanti a me, aspettano. Devo parlare. Parlo ma non bado a quello che dico. Vivo altrove e non mi mancano i comodi. Trovo la minestra calda e mangio con i piedi asciutti. Ho guanti di lana che proteggono le mani dal freddò. Ho vestiti da cambiare ad ogni stagione. Non sono uno di loro. I loro interessi non mi coinvolgono, la loro miseria non mi tocca. Sono di razza diversa perché appartengo ad una società diversa, quella che s'alza e va a letto tardi, che trova il pane dal panettiere e la carne dal macellaio, che fuma sigarette in pacchetti e porta camicie pulite, che fa vacanza ad ogni festa comandata. Torno a casa ogni giorno e il mio ambiente è la città, dove non c'è fango, né terra da vangare, né bagnato che gela le ossa. In fondo, insegno per mestiere. Mi sento un estraneo, pagato per insegnare l'abbiccì. I bambini chiedono scarpe e vestiti, tepore e letto caldo. Io porto l'alfabeto, ciò di cui non hanno urgente bisogno. Sono sceso una volta nel fosso per prendere la scorciatoia che porta a Urbino. Ho seguito un sentiero che scende a precipizio e si inabissa nel fondo. Qui ciuffi di piante verdi ed umide ricoprono il terreno. Il luogo è silenzioso, l'acqua gorgoglia nera e puzzolente, scende presto l'ombra del monte. Le case sono di là della passerella: tre catapecchie grigie piantate nel tufo. Ci vivono tre famiglie, tra queste anche quella di Eutimio, cinque volte ripetente la prima. L'hanno condannato come un infame. Eutimio è adesso con me, lo riporto a casa dopo la lezione del mattino. Eutimio è un bambino tardivo, di famiglia numerosa, orfano di padre. Ha sguazzato nella miseria fin dalla nascita. Non ha avuto riparo dal gelo, è cresciuto come un'erba intirizzita. Ha un viso patito, è goffo nel camminare, ha le gambe corte. Ma è buono, ubbidiente, affezionato. La maestra dell'anno prima diceva: « Io giudico i bambini per quello che sanno. I voti vanno da zero a dieci. Se uno merita dieci do dieci; se uno merita zero, do zero». Eutimie prendeva quasi sempre zero. Mi sono fermato davanti alla sua casa, una baracca di mattoni scheggiati dove ho trovato la madre sorpresa ma sorridente. Eutimio sparisce dentro, ritorna fuori con un pezzo di crescia e fugge via. I fratelli piccolini si affacciano alla porta, mi fissano con i loro occhioni impauriti, si aggrappano alle ginocchia della donna. Questa si sbarazza di loro e mi invita ad entrare. « Si accomodi, signor maestro ». « Grazie... è già tardi... arriverò a casa per le due ». « Mi ha portato Eutimio...? ». « Facevamo la stessa strada ». La donna esita un momento e poi riprende: « Come va a scuola Eutimio? ». « Benino ». « Passerà quest'anno? ». « Certo che passerà ». « Dice davvero? ». « Dico davvero ». Mi guarda dubbiosa, forse pensa che mento per non darle un dispiacere. Prosegue: « Io gli dico di studiare... ma ormai è grande... mi va per i campi, non gli posso stare dietro. Me l'hanno bocciato sempre... ». « Questa volta, no ». Le mie parole sono ferme, decise. Ma la donna non è ancora sicura. « Ma riuscirà a fare la.seconda? ». « Certo... potrebbe fare anche la terza ». Questa volta è convinta. « Grazie, signor maestro ». « Ma di che... ». Lascio la donna, Eutimio e i fratellini. Affronto la salita imprecando contro i maestri che bocciano. Ogni tanto mi giro verso le misere case che lascio dietro, sperdute nel fondo. E ogni volta mi sento crescere dentro una gran rabbia. Alla fine divento furioso. Per sfogarmi afferro un ramo secco e do colpi rabbiosi su ogni pianta che mi viene a tiro. Taglio radente l'ortica, taglio la testa al cardo, faccio strage di stoppioni. Do un ultimo sguardo al fosso con un pensiero penoso. « In quanto a Eutimio, farà la seconda. Sarà la mia vendetta». Continuo a salire. La strada gira e rigira, non finisce mai. Quando arrivo ai Cappuccini ho le gambe rotte e il respiro affannoso. Tira la tramontana quassù, ma io ribollo dal caldo. Ho fatto una bella sudata e sono stanco morto. Urbino è vicina, prendo la strada maestra. Ma trascino le gambe, come un ubriaco. Arrivo a casa che sono le due e mezzo. Trovo mia moglie in pensiero e la pasta scotta nel piatto. Butto la pasta nella scodella dei rifiuti e mi siedo a tavola con la testa fra le mani. Tra gli scolari normali c'è Amato, che fa la terza classe. Ha genitori interessati allo studio, vive in ambiente ordinato, non patisce la fame. E' gracile, ma aiuta il padre nella stalla e nei campi. La famiglia ha un riguardo per lui. So che si alza ad un'ora perdonabile, ha vesti decenti, porta a scuola la colazione sostanziosa. Ma il freddo d'inverno colpisce anche lui. Si restringe nei panni, nasconde il collo sotto il cappotto. Riprende in primavera, si fa chiassoso, ardisce qualche battuta umoristica. Amato sta dietro ai principali fatti del giorno. L'interesse verso gli avvenimenti è quasi inesistente negli altri bambini. Chi è affamato, senza scarpe e con pochi vestiti addosso, cerca solo di sopravvivere. La famiglia di qui vive col pensiero del domani, dei giorni che seguono. Col pensiero dell'inverno che complica le cose, del grano, della vite, del fieno, delle fave. Col pensiero degli animali e dei figli da sfamare. Col pensiero del tempo: il sole, la pioggia, la brina, la neve. I mezzi di ricezione delle notizie sono rari. La radio ce l'hanno in pochissimi, i giornali sono inesistenti, tranne quelli che passa il partito. Ma nessuno li legge, perché nessuno ha tempo per leggere. Tuttavia Amato riesce sempre a sapere qualche cosa di quello che avviene nel mondo, riferisce a scuola, mi chiede spiegazioni. Diverso è Gino, anche lui di terza. Gino conosce solo il nome delle sue pecore. Va fuori all'alba tutti i giorni con le pecore. A maggio, dall'alba allora di scuola, passano tre ore. Gino va dietro le pecore per tre ore. Poi viene a scuola mezzo digiuno. Per venire a scuola deve fare più di due chilometri. Mi arriva stanco morto. Alle nove ha gli occhi imbambolati, alle dieci casca dal sonno. Alle dieci il sole di maggio inonda la campagna e raggi infuocati entrano dalle finestre. Fino alla ricreazione si resiste, dopo buona parte dei bambini è incantata. Fa eccezione Amato. Ma un giorno dovette cedere anche lui. Faceva molto caldo. Entrammo a scuola già sudati. Anch'io sbuffavo. In aula non si respirava perché il sole aveva arroventato i banchi. Mettemmo gli scuri e rimanemmo nella penombra. I bambini erano rossi dal caldo, si agitavano. Si cominciò il lavoro, che andò avanti alla stracca, con le mosche che mordevano le mani e il collo. Guardai Amato. Non era più lui, stralunato, boccheggiante sul banco. Mi chiese di uscire, di andare di sotto a bere dalla Rosa. Era incredibile, nessuno aveva mai osato tanto. Dopo un attimo di esitazione, lo accontentai. Tornò con la bocca gocciolante e il viso soddisfatto. I compagni non posero indugi. Uno dopo l'altro mi chiesero di andare a bere. Partivano di corsa e tornavano su, asciugandosi la bocca e il mento col dorso della mano, esultanti per aver bevuto all'orcio, come se avessero compiuto una grande impresa. Alla ricreazione uscimmo tutti e ci riparammo all'ombra, senza muoverci. Ma faceva troppo caldo. All'improvviso Gianni levò il grembiule nero e non contento anche la camicia. Restò con uno straccio di maglietta. A vederlo così minuto, le gambine secche, i braccìni bianchi, sembrava un uccellino senza penne. Si mise subito a saltare, sventolando gli indumenti e lanciando piccole grida di richiamo ai compagni. I maschi presto lo imitavano e fecero una fila e si misero a girare attorno ad un pagliaio urlando come gli indiani. Le femmine buttarono via il grembiule, si slacciarono il vestito, si unirono al loro schiamazzo. Non riconobbi più i miei alunni, seri, taciturni, riservati. Li lasciai fare. Durarono a correre per un po'. Alla fine si gettarono a terra con la lingua fuori e il viso rosso infuocato. Erano sudati, stanchi, avevano il respiro grosso; ma erano soddisfatti, felici. Nel calore del gioco avevano ritrovato l'allegria della loro età, quell'allegria soffocata giorno per giorno dalle gravose faccende, dai triboli della famiglia, dal freddo e dal gelo, dal cibo insufficiente. Li guardai a uno a uno; gli occhi erano sfavillanti, la gioia incontenibile. Anche Antonio, il ripetente di seconda, sempre taciturno e spento; anche Marco, il piccolino, pallido e denutrito; anche Maria, spesso truce e ammutolita. Tutti, tutti erano trasformati, irriconoscibili! Prima di tornare a scuola ci fu una lunga bevuta. L'ultimo bicchiere toccò a me. Ma in aula non potevano più stare, erano eccitati. Si giravano, si chiamavano. Avevano rimesso i grembiuli perché io lo avevo ordinato, ma giocavano con i colletti. Se li passavano l'un l'altro, tra banco e banco, ridacchiando. I miei richiami non valevano niente. Era il colmo per una scuola come la mia! Ma l'acqua fresca dell'orcio mi diede un'idea. Dissi ai bambini che si tornava fuori. Non se lo fecero ripetere due volte. Si buttaron giù per le scale come scalmanati. Fuori li radunai vicino e dissi che c'era una sorpresa. Si guardarono attorno, incuriositi. Girammo dietro la canonica, ci fermammo vicino al pozzo. Adagio, mentre i bambini allungavano il collo, tirai su un secchio d'acqua gelata. Disposi gli alunni in circolo e chiamai Gianni per primo. Si avvicinò titubante, ma ubbidiente. « Avete proprio bisogno di rinfrescarvi », dissi forte. Lo presi di sorpresa e gli ficcai la testa dentro il secchio. La tirò fuori soffiando forte, spruzzando acqua da tutte le parti. Poi scoppiò in una risata sonora. Continuai lo scherzo con gli altri. I bambini mi si offrivano spontaneamente.Ridevano, ridevano, era un divertimento! Fu davvero un bagno benefico. Si tornò a scuola in ordine, si riprese la lezione. I bambini cominciarono a leggere, poi a scrivere. Ma si era fatto tardi. Diedi i compiti per casa, li feci uscire. Mi salutarono allegri, se ne andarono di volata precipitando per le scale. Di sotto incrociarono la Rosa. Capii che le avevano fatto cadere il tegame con il mangime per i polli. La Rosa si mise a gridare, i bambini scapparono via. Incontrai la Rosa poco dopo che raccoglieva, brontolando, la semola intrisa sparsa per terra. Ancora risentita mi disse: « Che sta succedendo oggi, signor maestro? ». « Effetti del caldo », dissi serio e affrettai il passo per uscire fuori. La Rosa è la custode della chiesa, è lei che fa le pulizie, che prepara l'altare per la messa. Abita nella canonica col marito e due figlie. E' alta, asciutta, pallida; veste quasi sempre di nero. Non è andata più in là delle elementari, ma parla un italiano corretto. E' delicata nei gesti e nelle faccende. Sa preparare pranzi e imbandire la tavola, facendo sempre bella figura. Per questo la chiamano nelle famiglie per i matrimoni e per le cresime. Ma non è pagata. Le lasciano l'avanzo da portare a casa. Ci mangia per un giorno la famiglia. Ma è un lusso che capita di rado, la miseria è di casa dalla Rosa. La Rosa lo sa, ma non si ribella. E' il destino, come dice lei, della povera gente. « Come va, Rosa? ». « Alla meglio, ma contentiamoci ». E' inverno e lei si muove con passo svelto in una cucina gelida, battuta dalla tramontana. Un'altra bestemmierebbe tutto il giorno. La Rosa è calma, paziente. Mi domando se finge. Qui usa ribellarsi alla cattiva sorte, le donne danno l'esempio quando ma ledicono i figli. La Rosa è un'eccezione. Forse dipende dalla vicinanza del prete? No, non è merito del prete. Il prete è ambizioso e lunatico, avaro e superbo, tiene lontana la gente invece di avvicinarla a Dio. La Rosa deve essere proprio così, tranquilla e rassegnata. Sembra debole e gracile, invece lavora tutto il giorno finché la fatica diventa strapazzo e taglia le gambe. Bramante è il marito della Rosa, un uomo sulla cinquantina, dalla faccia larga e bonaria. Si muove a passi marcati, gira lentamente per casa. E' cantoniere nella strada consorziale, ma è ancora provvisorio. Pagato un tanto al mese, un salario di fame. Non piglia nemmeno gli assegni familiari. Lavora e suda, suda e lavora, ma non ha vino da bere. Per uno di Maciolla, non avere vino è proprio umiliazione. Bramante rimedia col vinello. Il vinello si fa con i residui della torchiatura. Si prendono le bucce, si tengono a bagno nell'acqua. Viene fuori una bevanda che ha mezzo sapore, ma l'alcool è quasi scomparso. Col vino puoi saziarti e sentirti vigoroso e caldo, col vino hai forza perché ti scalda i muscoli. Col vinello sei gonfio e freddo, come se ti riempissi con l'acqua del pozzo. Bramante beve ai pasti il suo vinello. Al mattino prende il caffè. Lo chiama caffè, ma è brodo d'orzo. Ne prende un tazzone pieno, e giù fette di pane. Mangia col cucchiaio, come fanno i soldati. Poi è pronto per andare a lavorare fino a mezzogiorno. A mezzogiorno l'aspetta la minestra col battuto di lardo e un piatto di pasta e fagioli contati. Poi l'insalata o i cavoli. Alla sera, cavoli riscaldati e fette di pane grosso. Poi la sosta davanti ai tizzi che diventano subito neri e si spengono, e il lume che non vuole ardere. Meglio andare a letto. Ci si butta sul materasso e si chiude gli occhi. Non importa se fa freddo e la camera è gelata, se è ancora presto e la notte lunga, se la tramontana soffia e non fa dormire. Basta distendersi sotto le coperte e dimenticare i malanni. A letto il mondo è meno crudele. Al mattino ricomincia la giornata, ricomincia il calvario. Ma c'è la domenica. Alla domenica, a pranzo, non manca la pasta asciutta condita con la carne, carne di pollo al sugo. Ma un pollo deve bastare per pranzo e cena. Ci si aiuta col pane bagnato nel sugo. A cena, per Bramante, la testa del pollo, da digerire col vinello. Povero Bramante, nemmeno dimentichi, la domenica, gli strazi dei giorni passati! La Lina è la figlia maggiore. Giovane, ma delicata e fragile come un castello di carte. Di mestiere fa la sarta. Qui la sarta fa vestiti nuovi solo per le grandi occasioni. La clientela sfrutta gli indumenti al massimo. Finché non è uno straccio, anche un fazzoletto non si butta via. Per la domenica si mette il vestito della festa. Gli uomini un solo vestito, d estate o d'inverno; le donne hanno più scelta, ma la moda non ha senso per nessuno. La Lina lavora dalla mattina alla sera. Lavora senza riscuotere. Qualcuno salda dopo lunghe rate, col raccolto del grano o dell'uva; altri promettono di pagare alla fine dell'anno col ricavo del maiale. Il contadino non ha il contante, è proprietario in natura. Gli animali e gli attrezzi sono suoi solo per metà, per metà è suo anche il raccolto. Ma gli animali servono per lavorare la terra, il raccolto è necessario per vivere. I pochi soldi che si rimediano vengono dalla vendita di qualche salsiccia o dal formaggio delle pecore. Ma bisogna tirar fuori dalla propria parte e tirare la cinghia, se si vuole pagare qualche debito. La sarta è sempre l'ultima a riscuotere, per la sarta i soldi non ci sono mai. Ma la Lina è docile, non pretende nulla. La Clide è la figlia minore. Viene a scuola e frequenta la terza classe. E' minuta come la madre e sente sempre freddo. In autunno ed in inverno porta le calze lunghe fino al ginocchio e mi viene a scuola infagottata nei suoi panni vecchi. A scuola, se la metto vicino alla stufa, sta attenta ed è servizievole. Riesce bene in lingua italiana e recita con grazia le poesie. I suoi temi sono scritti in bella calligrafia e con pochi errori. Ma in matematica incontra delle difficoltà. Si rifà con la storia e la geografia dove ha buona memoria e ricorda fatti e paesi senza sbagliare. Nel periodo del corso serale, non tornavo a casa per pranzo, ma rimanevo fino a sera inoltrata, per tenere lezioni ai grandi. Mangiavo a scuola sulla cattedra, mi serviva la Clide. Mangiavo solo. Bramante e la Rosa non mi avevano voluto di sotto. Inutili le mie insistenze: che avrei mangiato volentieri al loro stesso tavolo, che il vinello dì Bramante andava bene, che avrei recato il minimo fastidio. Furono irremovibili nel dire di no. Avrei visto le credenze vuote e mangiato la minestra scondita. Di questo si vergognavano. Dissero che mangiavano presto, che il cucinare era alla contadina e che io non ero abituato. La Rosa avrebbe cucinato a parte per me, la Clide m'avrebbe servito di sopra. Portavo l'olio, la pasta, il pane. La Rosa mi faceva trovare pronto dopo l'uscita dei bambini. Mi serviva sempre la Clide. Saliva adagio le scale ripide e buie per non rovesciare niente. La vedevo arrivare traballante e passare tra i banchi, poggiando i piedi a terra, uno dopo l'altro, con grande attenzione. Infine posava trionfante il piatto sul tovagliolo disteso. I miei tentativi per aiutarla l'avevano scontentata, voleva servirmi da sola. La ricompensavo con un sorriso. Mangiavo in fretta, per scendere in cucina in cerca di compagnia. Lasciavo la stufa accesa e la stanza calda, venivo di sotto per trattenermi con loro. Trovavo la Lina curva sulle camicie e la Clide che aiutava la madre in qualche faccenda. Bramante sedeva a gambe larghe davanti al camino. Eravamo in novembre e già era venuto il freddo. La cucina prendeva aria da tutte le parti. Erano pochi i tizzi del fuoco e la legna rimasta doveva servire per l'ora di cena. Io non sapevo resistere a quel gelo e indossavo il cappotto. Mi sedevo vicino a Bramante e stavo lì a parlare fino al momento che lui si alzava per tornare al lavoro. Allora risalivo e mi mettevo a leggere finché era giorno. In casa del prete non ci andavo mai. Parlavamo di ogni cosa con Bramante: di Maciolla, di Urbino, della stagione, dei vivi e dei morti «Quando mi daranno l'aumento - diceva ogni volta Bramante - voglio comperarmi un paio di guanti. Queste mani sono già dure dal freddo» Ma l'aumento non veniva mai. « Signor maestro, non. ho la licenza di quinta. Se voglio passare cantoniere fisso devo prendere questa licenza ». Rispondevo che l'avrebbe avuta presentandosi come privatista ad un esame di accertamento di cultura. « Ma io non posso mettermi a studiare, non sono più un ragazzino! ». E allargava le braccia e scuoteva la testa. Gli dicevo che la licenza la davano a tutti, bastava scrivere poche righe e risolvere un facile problema. E poi c'era tempo per l'esame... si teneva in giugno. «Io non so fare, io non ricordo più niente », continuava Bramante. « Studierai come fa la Clide », diceva la Rosa scherzando. Il tempo passava e si riusciva ad essere allegri. Ma c'erano momenti di imbarazzo, quando si parlava di neve e gelo, del buio della sera, dei malanni grossi che non si possono portare in piedi. Avevano il volto incupito perché l'inverno li impensieriva, io pensavo alla loro disperata esistenza. Temevano l'inverno, ne erano terrorizzati. Ma ciascuno si preparava ad affrontarlo lavorando per provvedere al necessario. Ciascuno la sua parte, il suo peso da portare. Se la famiglia è unita si può vincere anche l'inverno. Si va avanti e la barca non affonda. E' una lezione per me. Col mio stipendio e l'avvenire sicuro, il fuoco acceso e la tavola sostanziosa, proprio mi vergogno. Sono un privilegiato che viene a Maciolla a raccontare frottole ai bambini, a tare il pedagogo in mezzo a gente che lotta per sopravvivere. Vorrei fuggire, trovarmi lontano; cambiare mestiere e non tornare più quaggiù, dove mi sento inutile. Mi hanno incaricato di cacciare l'ignoranza e di insegnare a vivere. Ma sono io che devo imparare! Imparare da Bramante e dalla Rosa, dalla madre di Eutimie che vive nel fosso. Stringere i denti e tenere duro: questa è filosofia! Dell'inverno hanno tutti paura a Maciolla. Si fa notte presto e la terra è inghiottita dal buio. In cucina accendono l'acetilene, che va a carburo e dà luce viva se l'acqua nel bossolo gocciola bene. Ma basta poco per avere l'intoppo, il lume si spegne tirandosi dietro un coro di maledizioni. Si tira fuori la lucerna a petriolio che dà un'esile fiamma a manda in alto un fiotto di fumo che impesta l'aria e fa venire la tosse. La casa è gelida e il fuoco mezzo spento. La giornata è corta, alle cinque è già notte. E con la notte viene la malinconia. Solo alle veglie si sta allegri: la fiamma guizza, la brace accesa scalda le mani e le gambe. Le veglie cominciano a dicembre, si fanno ogni tanto, una volta o due la settimana. Le grandi fatiche sono terminate, il contadino finalmente riposa. Il grano è sotto la neve e non dà pensieri, il bestiame rumina quieto dentro la stalla. Se non facesse freddo, la vita sarebbe sopportabile. Ma il freddo è il grande nemico. Gela la casa, intorpidisce il cervello, porta la bronchite e i malanni. Per vivere bisogna sconfiggerlo. Le veglie si cominciavano prima di Natale. « Stasera tutti da Checco! ». « A che ora? ». « Dopo cena ». « Cosa porto ? ». « La fava, ma quella buona». La voce passa, fa il giro delle famiglie. Vanno da Checco quei del Monte di sopra. Ha il vino abboccato che scalda lo stomaco. Checco li tiene tutti nella cucina, una stanza grande, nera per la fuliggine, con un grande tavolo al centro, vecchio tarlato. Alle sette è già ora. Arrivano i primi, chiusi nei loro fagotti, neri come la notte, pestando i piedi dal freddo. Il fuoco arde bene e la brace scalda. Ma giù altri stecchi senza riguardo! La fiamma ora guizza come lingua di drago e intorno sprizzano cento scintille. Checco prende il vino dal grande boccale. « Ce n'è per tutti, stasera! ». « Alla salute di Checco! ». Il primo bicchiere va giù: è quello più buono, allarga lo stomaco, mette allegria. Si fa cerchio intorno ai ceppi che ardono e ciascuno vuota le tasche. La fava secca si mette sul mattone che scotta, vicino alla brace, sotto la cenere calda. Arriva altra gente, via un'altra fiammata! Checco svuota il grande boccale; la fava intanto sotto sotto si cuoce. La cucina è ormai calda, il vino e il tepore allontanano gli affanni. Si parla, si ride, si scherza; si fa chiasso che sembra il mercato. La fava è ormai cotta, bruscata. E adesso lavoro di denti finché il legume si scioglie. La fava rimane attaccata al palato, alla lingua. Ci vuole il vino per pulire la bocca. Il boccale di Checco si svuota più volte. Gli uomini lasciano il posto e vanno a giocare a tresette. Chi vince e chi perde, ma tutti allegri lo stesso. Il tempo passa beato, se non ci sono le pene. Si è fatto ormai tardi, i piccoli chiudono gli occhi, le donne sbadigliano. E' ora di andare. Si spia il tempo, si mettono giacche e mantelli. « Buona notte », si grida, « buona notte a tutti gli amici! ». Checco fa luce di fuori con l'acetilene. La prima famiglia affronta la notte e con essa le raffiche di un vento gelato. Gli altri seguono a gruppi, scomparendo nel buio. Scendono i viottoli, scendono le scarpate, nella notte fredda. La tramontana corre per i campi fischiando. Si va avanti in silenzio, sotto un cielo di pece, che minaccia la neve. Si va avanti per pratica, tenendo stretti i bambini, tastando col piede il terreno. Son vicine o lontane le case silenziose e spente ad attendere. La famiglia entra in fretta, ma con essa il vento che sbatte le porte. Il lume si accende a fatica, ma serve per poco, si va a letto di corsa. Le lenzuola sono gelide, ma il calore del corpo è più forte del gelo. Sarà notte di sonno profondo e domani risveglio alle otto. E vengono i giorni più belli. Si comincia a ballare a febbraio, quando il Carnevale è a buon punto. Si fanno quattro salti in un magazzino pulito. E negli ultimi giorni si balla parecchio, fino a notte inoltrata. Si mangiano le cresciole croccanti e le castagnole coperte di alchermes. E il vino è fresco e sincero, va giù in gola che sembra spumante. I suonatori sono povera gente che viene per poche lire di paga. Suonano a orecchio, stonando e storpiando. Ma cosa importa? Si fa un po' di baldoria e questo si vuole: voltare la faccia al destino maligno. A marzo comincerà il lavoro nei campi, si impugnerà la zappa e la vanga, si andrà a letto con la schiena spezzata. Ma adesso si gode; uomini, donne, bambini. Il culmine della festa è il giorno del giovedì grasso. Il giovedì grasso cominciano al mattino presto. Le squadre si dividono la campagna, vanno di casa in casa a suonare e a ballare, fanno le maschere. Davanti a tutti il pagliaccio con il lungo spiedo in mano, dove saranno infilate le fette di lardo. « Uhh! Uhh! » comincia a urlare il pagliaccio. Quel grido è come un richiamo, mette un brivido addosso. Quel grido scende per i valloni, rimbalza sui greppi, sulle facciate delle case, taglia l'aria, acuto come il fischio di una sirena. A quel grido i ragazzini saltano dal letto, i grandi scendono in cucina ad accendere il fuoco, i vecchi tirano boccate di fumo. « Uhh! Uhh! », urla il pagliaccio. La voce risuona nell'aria come il grido di un primitivo, fa latrare i cani alla catena e fa fuggire frotte di passeri gelati dal freddo. « Eccoli, arrivano! ». Il pagliaccio è ormai lì, sul sentiero di casa e dietro lui si sente la musica. E' il suonatore che strapazza la sua fisarmonica e precede gli sposi. Gli sposi vanno a braccetto facendo motteggi. Lo sposo è vestito di nero, ha i baffi posticci, segni di carbone sul viso e porta in testa un cilindro unto e bisunto. La sposa ha la testa avvolta in un fazzolettone a grandi colori, le labbra e le guance pitturate di rosso e un lungo vecchio vestito che va fino ai piedi. « Salute, gente! ». Il pagliaccio entra per primo in cucina col suo spiedone. Gli danno un bicchiere di vino e lui lo trangugia facendo schioccare la lingua. Gli sposi sono accolti da grandi risate e anche a loro si offre un bicchiere. Il suonatore attacca un motivo allegretto e gli sposi cominciano il ballo. E gira gira gira e il pagliaccio comanda « più in fretta » e la coppia fa passettini sempre più corti e veloci. Si scosta il gran tavolo e la cucina rimane tutta per loro. Ora gli sposi volteggiano accompagnando con mosse burlesche la frenesia della musica. E arrivano il vecchio e la vecchia e dietro loro arlecchino con un gran canestro. La vecchia ha un lungo scialle bucato, i capelli di stoppa e una falsa dentiera. Avanza come fosse impedita, facendo ghigni ai bambini, si mette vicino alla fiamma, tira fuori il fuso e fa l'atto di filare la lana. Il vecchio è vestito di stracci, porta due scarponi sfondati, un cappello schiacciato e sulla schiena gli spunta la gobba. Siede vicino alla vecchia e fa finta di tremare dal freddo. « Su, vecchi, bevete e mangiate! », dice il capoccia. Le donne portano un gran piatto di cresciole croccanti bianche di zucchero e il capoccia versa a tutti da bere. « Un altro ballo, sposini! Dai, suonatore! », dice il pagliaccio. Adesso è una mazurca dei tempi del nonno, una pioggia di note con accompagnamento dei bassi. Gli sposi si abbracciano stretti, girano in vortice, frullando come una trottola. Il prurito del ballo si attacca. Balla il capoccia con la padrona, balla la figlia con il pagliaccio, ballano ragazzi e ragazze. La coppia dei vecchi batte il tempo sbracciandosi, poi la musica trascina anche loro. L'allegria cresce: si scioglie quel peso che opprime ogni giorno uomini e donne! Ma per poco, che il suonatore affloscia la fisarmonica e la festa finisce. « E' ora di andare. Addio gente, statevi bene! », dice il pagliaccio. Ma prima di uscire il capoccia gli fa dono di un pezzo grosso di lardo e nel canestro le donne mettono uova e salsicce del maiale ammazzato da poco. La squadra si rimette in cammino. Il pagliaccio lancia per aria il suo verso, gli sposi marciano allegri per il vino bevuto, i vecchi sgambettano arzilli e dietro arlecchino saltella. Ora tocca a un'altra famiglia e poi a un'altra e così di casa in casa fino a sera inoltrata.

Il tempo passa e l'inverno alla fine va via. Aria di primavera, di maggio fiorito. Sbocciano le rose selvatiche e l'acacia manda profumo. Il vento tira e liscia le foglie, fa danzare le spighe del grano e dell'orzo. Il ciliegio di fronte alla scuola è vestito di verde e così i peri e i meli più in basso. In classe fa caldo, il muro a levante alle dieci già scotta. Entrano dalla finestra i calabroni e le api, le mosche ronzano sotto il soffitto. Non si riesce a far nulla, o almeno mi pare. Gino arriva stanco e sudato, la Carla è più tonta che mai, Marco è ancora più magro e patito, Antonio è sempre triste e meschino, Maria ha giorni sereni e giorni di rabbia, Piero mi gioca nel banco con i rocchetti e le fionde. Tutti sentono il richiamo del sole, dell'aria, sono come invasati. Anch'io vorrei essere altrove, a godermi la bella stagione. Ma non c'è tempo per i piaceri e gli svaghi, fra poco si chiude l'annata, occorre fare il bilancio. Presto verrà il superiore: troverà gli alunni impacciati, scadenti. Non sapranno contare, non sapranno riassumere, la lettura sarà certamente un disastro e gli sbagli nei compiti saranno parecchi. Forse il mio periodo di prova è ormai compromesso. Sono nel periodo di prova e non vorrei sfigurare. Ma Gino e Piero sbadigliano tutto il mattino e gli altri non riescono a niente: la lettura è stentata, il comporre scorretto, l'aritmetica dura ad entrare. Quelli di terza avranno l'esame e ciò mi preoccupa. Su Clide e Amato posso contare, ma Gino non riesce e Piero fa disperare. Piero è ripetente, già grande, viene a scuola scontento. Si dà arie di uomo già fatto, prende a deridere Eutimio e fa brutti dispetti alla Carla. E non studia, non fa i compiti a casa. Un giorno mi ero trattenuto in classe con Gino, doveva ancora provare a fare un conteggio. Gli altri erano usciti da alcuni minuti. Sento due botti alla porta di dietro, che dà verso il pozzo, come se fuori piovessero sassi. Esco e trovo i sassi per terra. Sono pezzi di ghiaia da spaccare la testa. Guardo in giro ma non vedo nessuno. Risalgo in classe ed ecco che il tiro riprende. Mi appiatto e aspetto. Altri due sassi arrivano a segno. Mi butto fuori di corsa. Vedo Piero che fugge con la cartella a tracolla. Lo inseguo e gli metto paura. Piero è lesto che sembra una lepre, gira dietro i filari, prende la strada di casa. Gli faccio un urlo, gli prometto due briscole. Ma non gliele darò. Scadono gli ultimi giorni di maggio e giugno è alle porte (l'ultimo mese di scuola!) col grano che ha preso colore e le ciliege che pendono rosse dai rami robusti. La stagione invita all'aperto, alla luce abbagliante, ai campi odorosi di fieno. noi stiamo a muffire, chiusi nell'aula, mentre fuori avviene un prodigio. I bambini sono schiantati dalle lunghe giornate di sole, dal lavoro pesante di casa, dal caldo afoso dell'aula. E un giorno si bussa secco alla porta ed entra il signor direttore. E' un uomo in età, trasandato, ingobbito dagli anni trascorsi in ufficio, al tavolo delle scartoffie. Ma il viso ha buono e i bambini non tremano. Si siede e comincia a far leggere e poi vuol sentire ripetere. La Carla, Marco, Antonio e gli altri di prima e seconda passano sotto il controllo. Io soffro le pene d'inferno ad ogni risposta sbagliata. Il direttore continua a chiamare e adesso è la terza a rispondere. Amato, con fare sicuro, legge e riassume benone; la Clide tiene in grammatica e in quanto a lettura è padrona; Gino (miracolo!) è sveglio e sa dire qualcosa; l'ultimo è Piero che stenta a rispondere e legge al solito modo. Il direttore appena storce la bocca. Il giro comincia di nuovo su un'altra materia. I primi a sbagliare i conteggi sono Eutimio e la Carla, ma Antonio indovina le somme, Maria risolve il problema e Gianni non è poi da meno. Adesso tocca alla terza. Amato è pronto, risponde con gran precisione; la Clide esegue i suoi calcoli; Gino non sbaglia un conteggio e Piero non va proprio male. E adesso la storia. La sanno! Interroga in geografìa e le risposte sono buone. Il direttore è contento e sorride ai ragazzi. Si volge agli alunni di terza e li esorta ancora a studiare per fare bene agli esami e verso di me ha parole di gran comprensione. Ci lascia che è tardi, mezzogiorno passato, e i bambini salutano in coro, in piedi sui banchi. Anche questa è passata! Sono contento. Gli alunni si sono impegnati. Anche Eutimio tardivo, la Carla confusa e Marco, così piccolino e minuto, pallido e sempre affamato. E Piero, Gino, Antonio, di più non potevano dare. Basta adesso coi compiti e con il ripasso del libro! Domani andremo sul monte a sentire i grilli cantare, a correre sul campo di Checco dove sono i mucchi di fieno, a guardare lontano, al Carpegna, al Catria, al Nerone e alla punta del monte Titano. Il tempo vola verso la fine dell'anno. Il grano matura e diventa ormai oro, è il momento di mietere. Vedo gente nei campi che taglia e che lega, la famiglia è impegnata al completo. Gino e Amato mi informano che hanno cominciato anche loro e mi chiedono se il giorno d'esame è lontano. Il direttore ha fissato il venticinque di giugno, verrà un anziano maestro e la collega della scuola vicina. Gli altri bambini di prima e seconda avranno lezione per poco. Penso al sudore di Gino e Amato, giù per i campi a raccogliere le manciate di spighe, sotto il sole che scotta. Mando a dire alle madri di non sottoporli a lavoro violento, di risparmiarli per le prove d'esame. E finalmente arriva quel giorno! Gli alunni vengono puntuali, col vestito di festa. Guardo in faccia Gino e Amato, hanno lucido l'occhio e camminano bene. Segno che i grandi non hanno infierito. La Clide è fresca e pulita, ma Piero è come una sfinge. Il maestro è un buon uomo, dà i compiti facili ed è ben disposto con tutti. Si fanno prima gli scritti, poi si legge sul banco e infine si va alla lavagna a rispondere. Amato fa bella figura; la Clide è indecisa a contare ma si rifà con il brano da leggere; Gino dimostra padronanza dei numeri; Piero non va, l'avevo previsto. Troppo disattento e svogliato, specialmente questi ultimi giorni. Ma Piero non è come gli altri, è già grande, capisce la vita senza i libri di scuola. Piero va a ottobre in lingua e aritmetica, gli altri sono promossi. Lascio Maciolla, Bramante e la Rosa, lascio gli alunni al caldo d'estate e al lavoro dei campi. Vado in vacanza. Non saprò cosa fare, mi stancherò. Tre mesi son lunghi, non passano mai.

|

|